Was ist ein Einzelunternehmen?

Ein Einzelunternehmen ist die häufigste und einfachste Rechtsform für eine einzelne Person, die sich in Deutschland selbstständig macht. Es bezeichnet die unternehmerische Tätigkeit einer natürlichen Person, die ohne weitere Gesellschafter agiert und keine Kapitalgesellschaft gründet. Rechtlich gesehen bildet das Einzelunternehmen keine separate juristische Person, sondern wird direkt durch seinen Inhaber oder seine Inhaberin geführt, die vollständig die Verantwortung, Leitung und Haftung trägt.

Die Namensgebung ist flexibel und kann einen Fantasienamen, den bürgerlichen Namen des Inhabers oder eine Kombination umfassen. Wichtig ist, dass der vollständige Vor- und Nachname des Inhabers auf allen Geschäftsdokumenten ersichtlich sein muss. Bei einer Eintragung ins Handelsregister wird der Zusatz „e.K.“ (eingetragener Kaufmann) verpflichtend.

Wer kann ein Einzelunternehmen gründen?

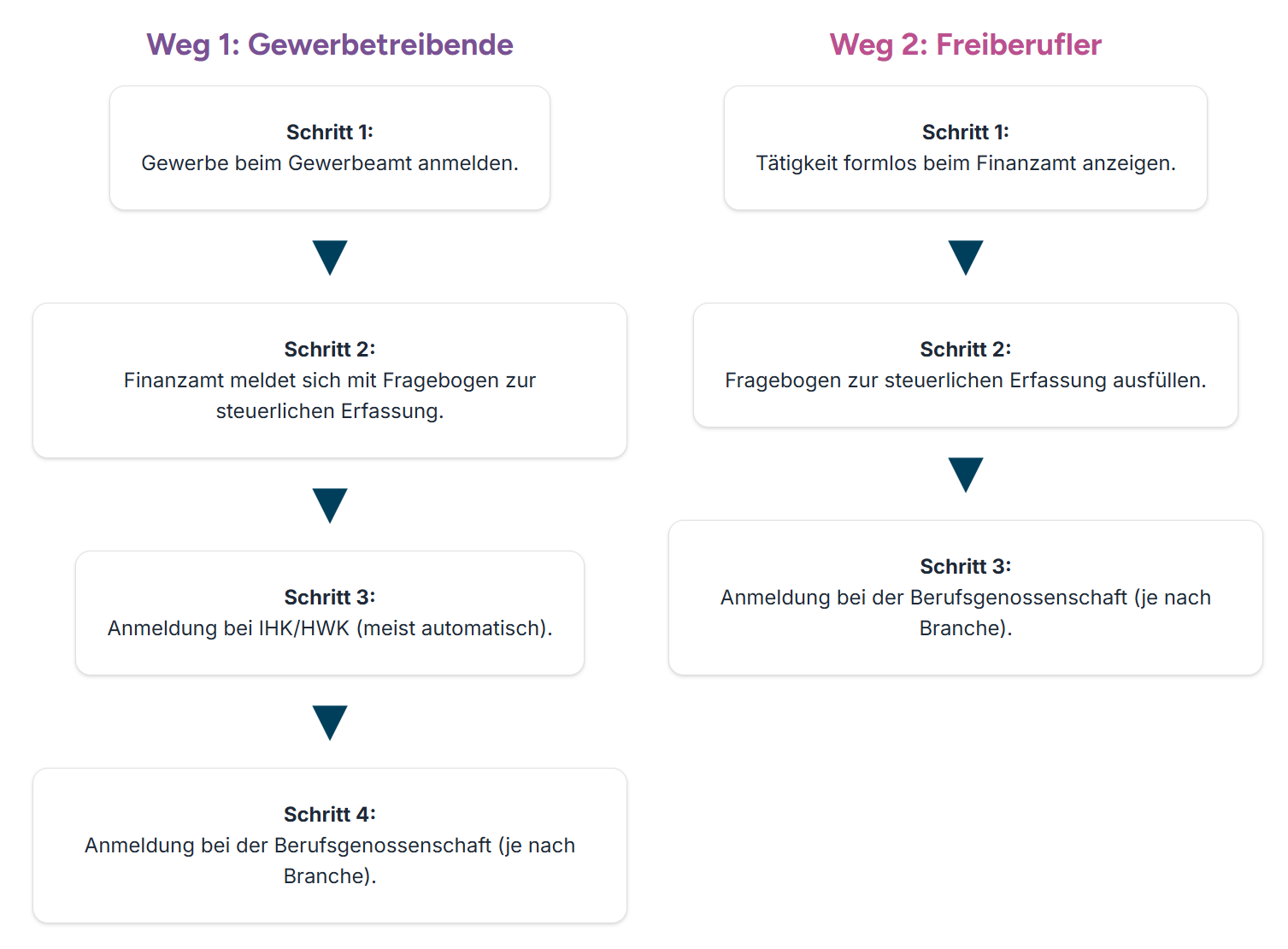

Grundsätzlich kann jede natürliche Person, die eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, ein Einzelunternehmen gründen. Eine wichtige Unterscheidung besteht dabei zwischen Gewerbetreibenden und Freiberuflern:

- Gewerbetreibende müssen ihr Gewerbe beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Dies betrifft alle Tätigkeiten, die nicht als freiberuflich eingestuft werden.

- Freiberufler (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten, Künstler) sind von der Gewerbeanmeldung befreit und zeigen ihre Selbstständigkeit lediglich dem Finanzamt an.

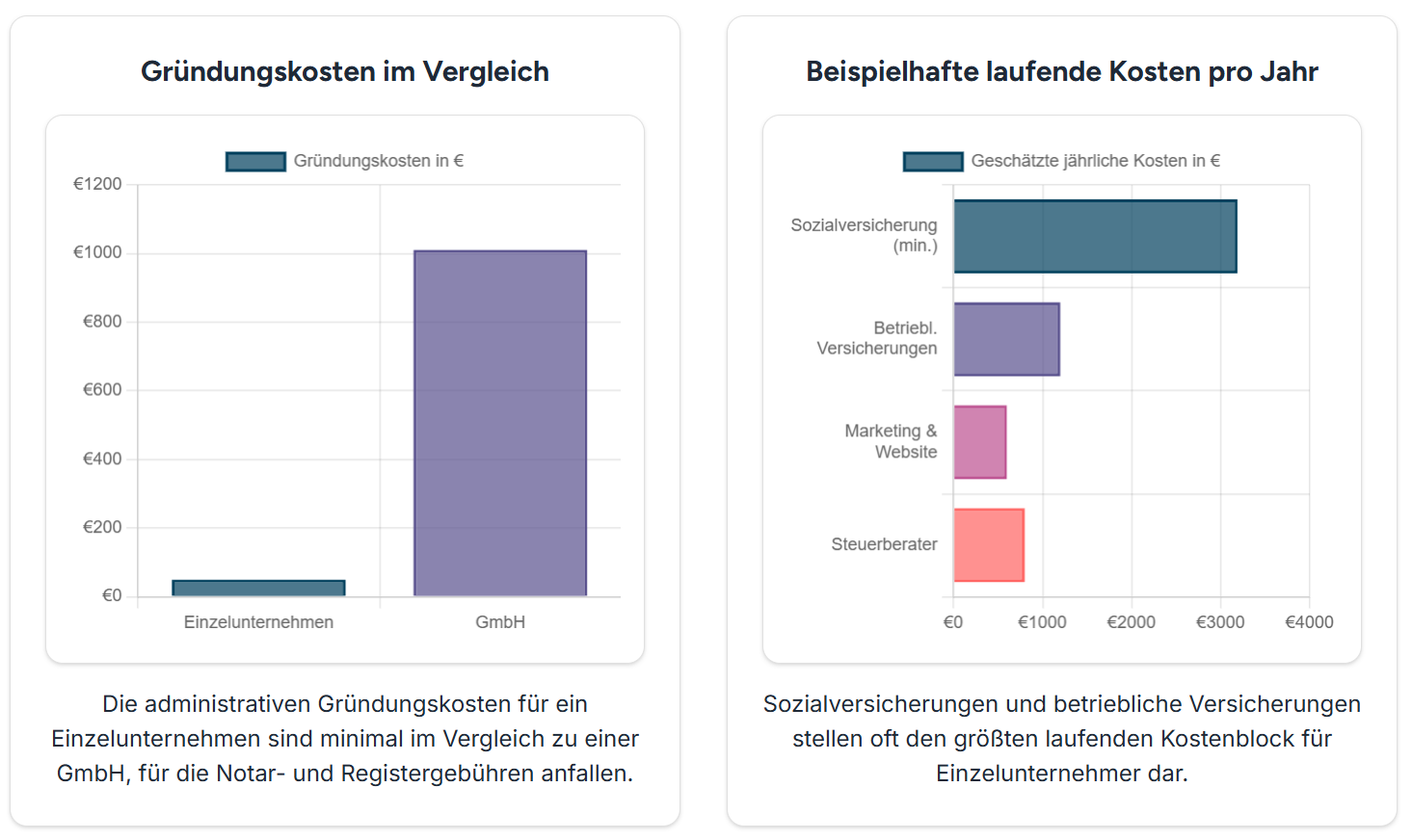

Was kostet die Gründung und der Betrieb eines Einzelunternehmens?

Die Gründung eines Einzelunternehmens ist sehr kostengünstig im Vergleich zu Kapitalgesellschaften. Die administrativen Gebühren für die Gewerbeanmeldung liegen typischerweise zwischen 20 und 60 Euro. Für Freiberufler entfallen diese Kosten. Bei einer freiwilligen oder notwendigen Handelsregistereintragung fallen zusätzliche Notar- und Registergebühren an.

Die laufenden Kosten sind oft relevanter und umfassen:

- Buchführung und Steuerberatung: Auch wenn eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ausreicht, können Kosten für Buchhaltungssoftware oder einen Steuerberater entstehen.

- Sozialversicherungen: Als Selbstständiger musst du dich selbst kranken- und pflegeversichern. Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung können freiwillig oder für bestimmte Berufe verpflichtend sein.

- Betriebliche Versicherungen: Um das persönliche Haftungsrisiko zu minimieren, sind Versicherungen wie Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung, Inhaltsversicherung und Firmenrechtsschutz ratsam.

- Marketing und Betrieb: Kosten für Website, Marketingmaterialien, Büro (Miete, Ausstattung) und eventuelle professionelle Berater sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Was sind die Vorteile eines Einzelunternehmens?

Das Einzelunternehmen bietet diverse Vorzüge, besonders für den Start in die Selbstständigkeit:

- Einfache und günstige Gründung: Die bürokratischen Hürden sind gering, und es ist kein Mindestkapital erforderlich. Dies ermöglicht einen schnellen und kostengünstigen Start ins Geschäftsleben.

- Volle Entscheidungsfreiheit: Als alleiniger Inhaber triffst du alle Entscheidungen selbst, ohne dich mit Partnern abstimmen zu müssen. Das sorgt für maximale Flexibilität und kurze Entscheidungswege.

- Gewinne gehören dir: Alle erwirtschafteten Gewinne fließen direkt in dein Privatvermögen.

- Vereinfachte Buchführung: Oft genügt eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), was den administrativen Aufwand reduziert.

- Verluste verrechnen: Eventuelle Verluste können mit anderen Einkünften aus dem Privatbereich verrechnet werden, was steuerliche Vorteile bringen kann.

Was sind die Nachteile eines Einzelunternehmens?

Trotz seiner Einfachheit birgt das Einzelunternehmen auch signifikante Nachteile, die man kennen sollte:

- Unbeschränkte persönliche Haftung: Dies ist der größte Nachteil. Du haftest mit deinem gesamten Privatvermögen (z.B. Haus, Auto, Ersparnisse) für alle geschäftlichen Schulden und Verbindlichkeiten. Es gibt keine Trennung zwischen Betriebs- und Privatvermögen.

- Begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten: Ohne die Möglichkeit, Anteile auszugeben, sind die Optionen zur Kapitalbeschaffung, insbesondere durch externe Investoren, stark eingeschränkt.

- Alleinige Verantwortung und Arbeitsbelastung: Du trägst die gesamte Verantwortung für das Unternehmen, was zu hoher Arbeitsbelastung führen kann. Es fehlt ein Partner, um Aufgaben und Risiken zu teilen.

- Eingeschränkte steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten: Im Vergleich zu Kapitalgesellschaften gibt es weniger Spielraum für steuerliche Optimierungen, da die Gewinne direkt deiner persönlichen Einkommensteuer unterliegen.

- Kein Namensschutz ohne Handelsregistereintrag: Der gewählte Unternehmensname ist ohne Handelsregistereintrag nicht rechtlich geschützt, was zu Konflikten führen kann.

Wie wird ein Einzelunternehmen gegründet?

Die Gründung ist vergleichsweise unkompliziert:

- Gewerbeanmeldung: Für Gewerbetreibende ist die Anmeldung beim örtlichen Gewerbeamt der erste Schritt. Freiberufler melden sich direkt beim Finanzamt.

- Steuerliche Erfassung: Das Finanzamt sendet nach der Anmeldung (oder auf Anfrage für Freiberufler) den „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. Hier werden Angaben zu erwarteten Umsätzen und Gewinnen gemacht und über die Kleinunternehmerregelung entschieden. Nach Ausfüllen erhältst du deine Steuernummer.

- Weitere Anmeldungen: Je nach Branche kann eine Meldung bei der Berufsgenossenschaft (für die gesetzliche Unfallversicherung) oder eine Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK) bzw. Handwerkskammer (HWK) erforderlich sein.

Die Kosten für die Gründung sind minimal und liegen typischerweise bei etwa 20 bis 60 Euro für die Gewerbeanmeldung.

Welche Haftung gilt im Einzelunternehmen?

Der zentrale Aspekt des Einzelunternehmens ist die unbeschränkte persönliche Haftung. Dies bedeutet, dass der Einzelunternehmer mit seinem gesamten Privatvermögen (inklusive Haus, Auto, Ersparnisse) für alle betrieblichen Schulden und Verbindlichkeiten haftet. Es gibt keine rechtliche Trennung zwischen Geschäfts- und Privatvermögen.

Zur Minimierung dieses Risikos sind betriebliche Versicherungen wie die Berufshaftpflicht- oder Betriebshaftpflichtversicherung unerlässlich. Diese können Schäden abdecken, heben die unbeschränkte Haftung jedoch nicht auf.

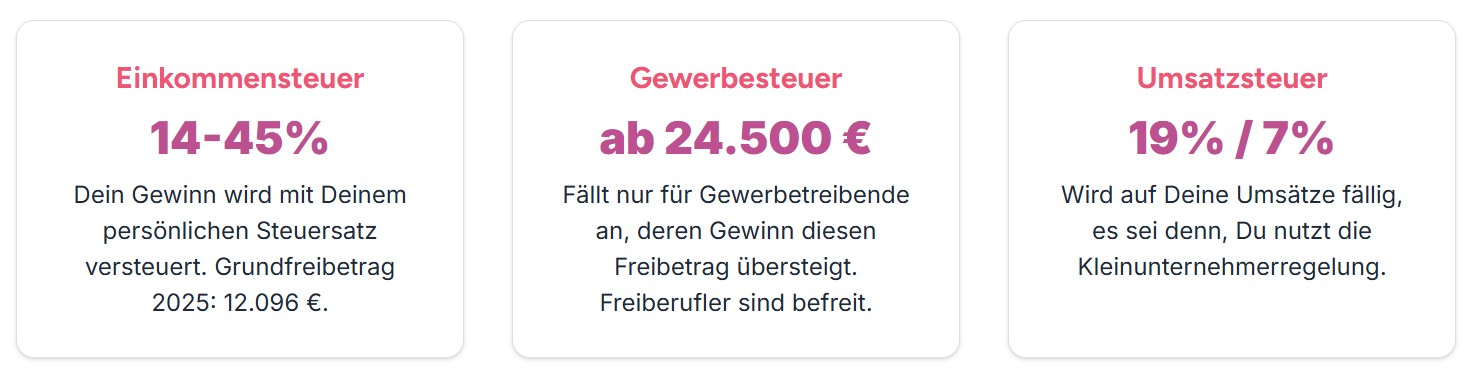

Welche Steuern zahlt ein Einzelunternehmen?

Ein Einzelunternehmen ist verschiedenen Steuerarten unterworfen:

- Einkommensteuer: Die Gewinne des Einzelunternehmens unterliegen der persönlichen Einkommensteuer des Inhabers. Der Steuersatz ist progressiv und kann bis zu 45% betragen.

- Umsatzsteuer: Grundsätzlich fällt Umsatzsteuer auf alle Umsätze an.

- Kleinunternehmerregelung: Ab dem 1. Januar 2025 gilt: Wenn der Gesamtumsatz im Vorjahr 25.000 Euro und im laufenden Jahr voraussichtlich 100.000 Euro nicht übersteigt, kann die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen werden. Dann wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen und abgeführt, im Gegenzug kann keine Vorsteuer abgezogen werden.

- Gewerbesteuer: Diese wird fällig, wenn es sich um ein Gewerbe handelt (Freiberufler sind befreit). Es gibt einen Freibetrag von 24.500 Euro pro Jahr.

- Lohnsteuer: Fällt an, wenn Mitarbeiter beschäftigt werden.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für Einzelunternehmen?

Die Finanzierung eines Einzelunternehmens basiert hauptsächlich auf Eigenkapital und Fremdkapital (z.B. Bankkredite, KfW-Darlehen). Echte Beteiligungsfinanzierungen sind ohne Rechtsformwechsel kaum möglich. Öffentliche Förderprogramme und Zuschüsse (z.B. Gründungszuschuss) können den Start erleichtern.

Können Einzelunternehmen Mitarbeiter einstellen?

Ein Einzelunternehmer kann jederzeit Mitarbeiter einstellen. Dabei sind die Bestimmungen des Arbeitsrechts zu beachten sowie Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen und die Mitarbeiter bei der Berufsgenossenschaft anzumelden.

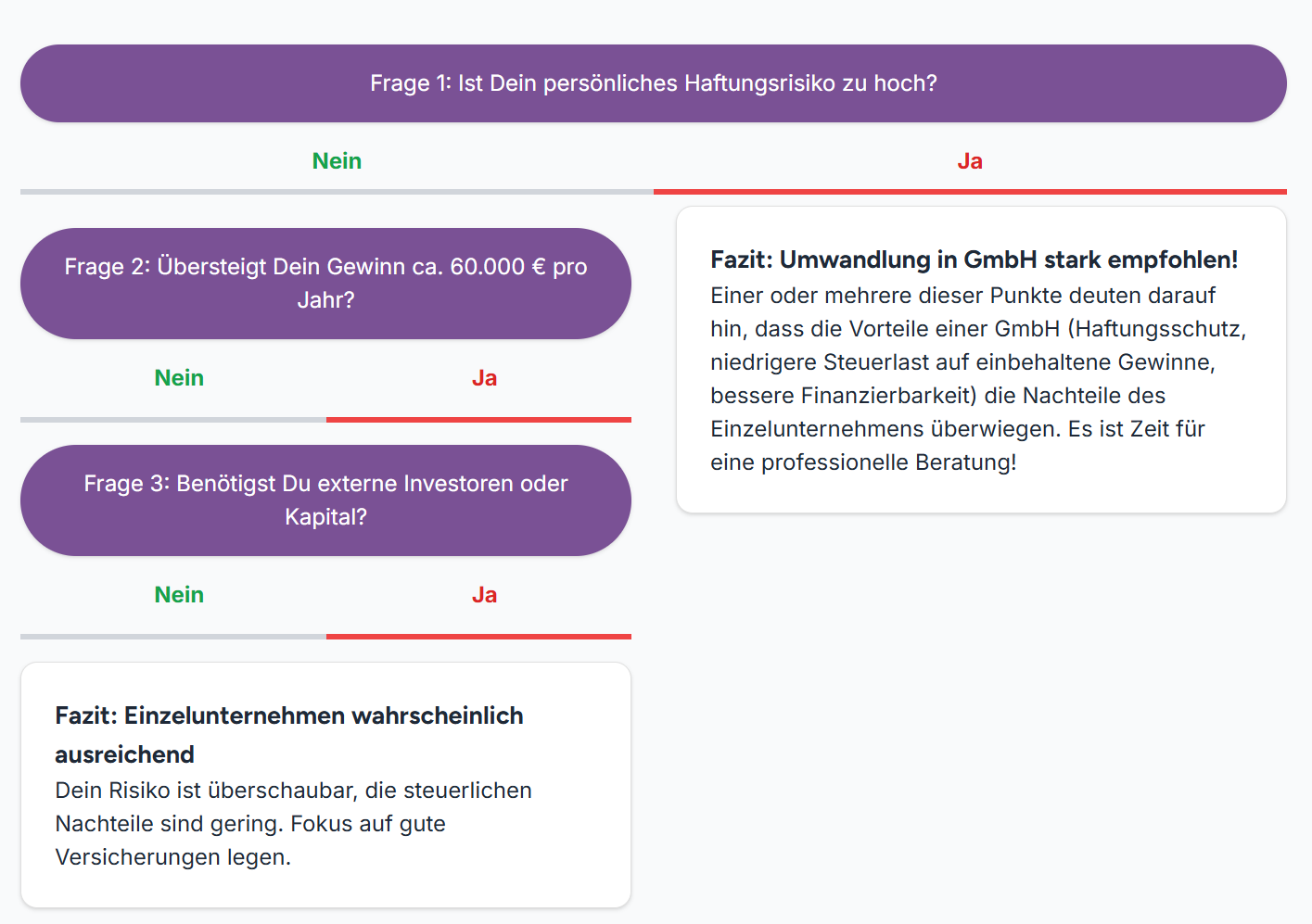

Wann ist eine Umwandlung in eine GmbH sinnvoll?

Mit steigendem Geschäftserfolg und wachsenden Haftungsrisiken kann die Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) sinnvoll sein. Die GmbH bietet den entscheidenden Vorteil der Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen, wodurch das private Vermögen geschützt ist. Auch steuerliche Vorteile und bessere Möglichkeiten zur Kapitalaufnahme können ab einer bestimmten Unternehmensgröße eine Umwandlung attraktiv machen. Nachfolgend findest du eine Infografik, die dir einen Anhaltspunkt gibt, ab wann sich ein Wechsel lohnen kann: