Was ist Freiberuflichkeit?

Definition

Freiberuflichkeit ist eine spezielle Form der Selbstständigkeit in Deutschland, die auf deinen individuellen, geistigen Fähigkeiten und besonderen fachlichen Qualifikationen beruht. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet § 18 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG).

Deine Tätigkeit muss dabei folgende Merkmale aufweisen:

- Eigenverantwortlichkeit: Du handelst unabhängig und weisungsfrei.

- Fachliche Qualifikation: Eine entsprechende Ausbildung oder vergleichbare Fachkenntnisse sind notwendig.

- Kein Gewerbebetrieb: Deine Leistung muss primär geistiger Natur sein, nicht gewerblich.

Alle anderen selbstständigen Tätigkeiten, die diese Kriterien nicht erfüllen, gelten als gewerblich und unterliegen der Gewerbeordnung sowie der Gewerbesteuerpflicht.

Was ist der Vorteil und die Unterschiede zu einem Gewerbe?

Die wichtigste Unterscheidung zu Beginn Deiner Selbstständigkeit ist die zwischen einer freiberuflichen und einer gewerblichen Tätigkeit. Diese Einstufung, die das Finanzamt vornimmt, bestimmt Deine Anmelde-, Buchführungs- und Steuerpflichten. Der entscheidende Vorteil der Freiberuflichkeit ist die Befreiung von der Gewerbesteuer.

Direkter Vergleich der Kernunterschiede

| Merkmal | Freiberufler | Gewerbetreibender |

|---|---|---|

| Anmeldung | Nur Finanzamt | Gewerbeamt & Finanzamt |

| Gewerbesteuer | Nein | Ja |

| IHK-Mitgliedschaft | Nein | Pflicht |

| Buchführung | Einfache EÜR | Doppelte Buchführung (oft) |

Was gilt rechtlich als Freiberuflichkeit?

Rechtlich ist die Freiberuflichkeit in § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG definiert und umfasst drei Hauptkategorien:

- Katalogberufe: Diese Berufe sind im Gesetz explizit genannt. Dazu gehören Heilberufe (Ärzte, Zahnärzte), Rechts-, Steuer- und Wirtschaftsberatende Berufe (Rechtsanwälte, Steuerberater), naturwissenschaftliche/technische Berufe (Ingenieure, Architekten) und Vermittler von geistigen Gütern (Journalisten, Übersetzer).

- Tätigkeitsberufe: Hierzu zählen wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten, die du selbstständig ausübst, wie Musiker, Autoren oder Lehrer.

- Ähnliche Berufe: Tätigkeiten, die einem Katalogberuf inhaltlich und vom Ausbildungsstand her ähnlich sind, können ebenfalls freiberuflich sein, z.B. bestimmte IT-Berater oder Marketingberater mit akademischem Fokus.

Die finale Entscheidung trifft immer das Finanzamt.

Wie prüfe ich, ob meine Tätigkeit unter Freiberuflichkeit fällt?

Die Einstufung deiner Tätigkeit als freiberuflich oder gewerblich entscheidet das Finanzamt. Du kannst vorab eine informelle schriftliche Anfrage an dein Finanzamt richten und dich von einem Steuerberater beraten lassen. Das Finanzamt prüft deine Angaben im „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ sowie deine Qualifikationen.

Eine „gewerbliche Infizierung“ tritt ein, wenn du freiberufliche und gewerbliche Tätigkeiten vermischst, wodurch das Finanzamt die gesamte Tätigkeit als gewerblich einstufen kann und du die Gewerbesteuerbefreiung verlierst. Eine strikte Trennung ist hier wichtig.

Muss ich als Freiberufler ein Gewerbe anmelden?

Als Freiberufler musst du kein Gewerbe anmelden und bist nicht gewerbesteuerpflichtig. Du meldest deine Tätigkeit lediglich beim zuständigen Finanzamt an. Der Gang zum Gewerbeamt und die Eintragung ins Handelsregister entfallen für dich.

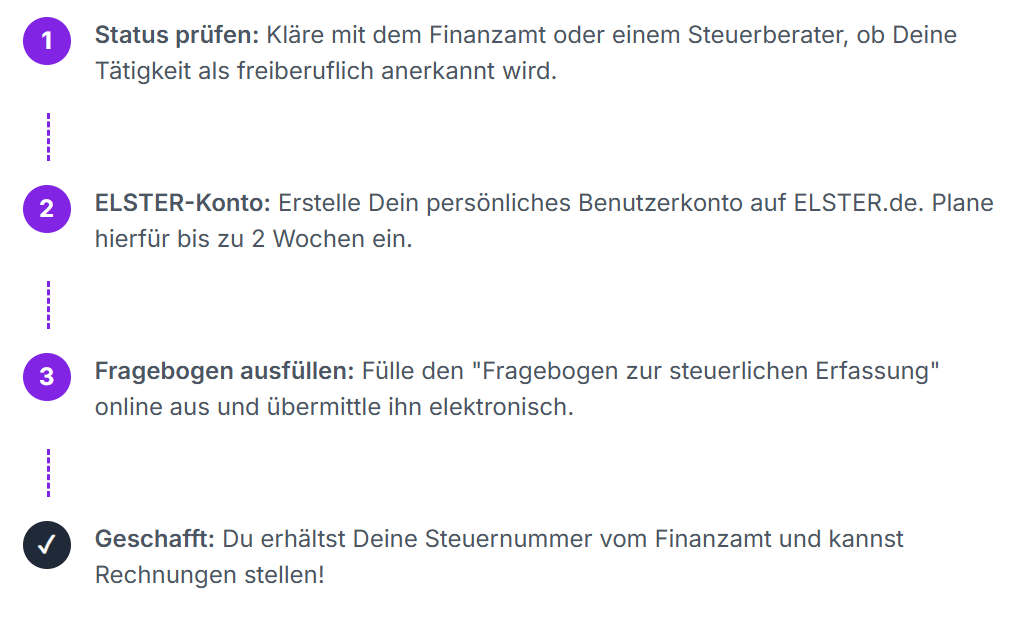

Wo und wie melde ich meine Freiberuflichkeit an?

Du meldest deine Freiberuflichkeit spätestens vier Wochen nach Aufnahme deiner Tätigkeit beim Finanzamt an. Dies geschieht elektronisch über das ELSTER-Portal, wo du den „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ ausfüllst und übermittelst. Nach erfolgreicher Prüfung erhältst du deine Steuernummer.

Je nach Berufsfeld können weitere Anmeldungen nötig sein, z.B. bei berufsständischen Kammern oder der Künstlersozialkasse (KSK).

Was ist der „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ für Freiberufler?

Der „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ (FsEVER) ist dein zentrales Anmeldedokument beim Finanzamt, das du elektronisch über ELSTER einreichst. Er dient dem Finanzamt zur Festlegung deines steuerlichen Status und deiner Steuernummer.

Wichtige Abschnitte sind:

- Persönliche Daten und Bankverbindungen: Trenne hier idealerweise private und geschäftliche Finanzen.

- Schätzung von Umsätzen und Gewinnen: Diese Prognosen sind Grundlage für deine Steuervorauszahlungen. Sei realistisch, um Nachzahlungen oder unnötige Liquiditätsbindung zu vermeiden.

- Angaben zur Umsatzsteuer (Kleinunternehmerregelung): Hier triffst du die wichtige Entscheidung, ob du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen möchtest, was bindend ist.

- Gewinnermittlungsart: Für Freiberufler ist die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) die Standardmethode.

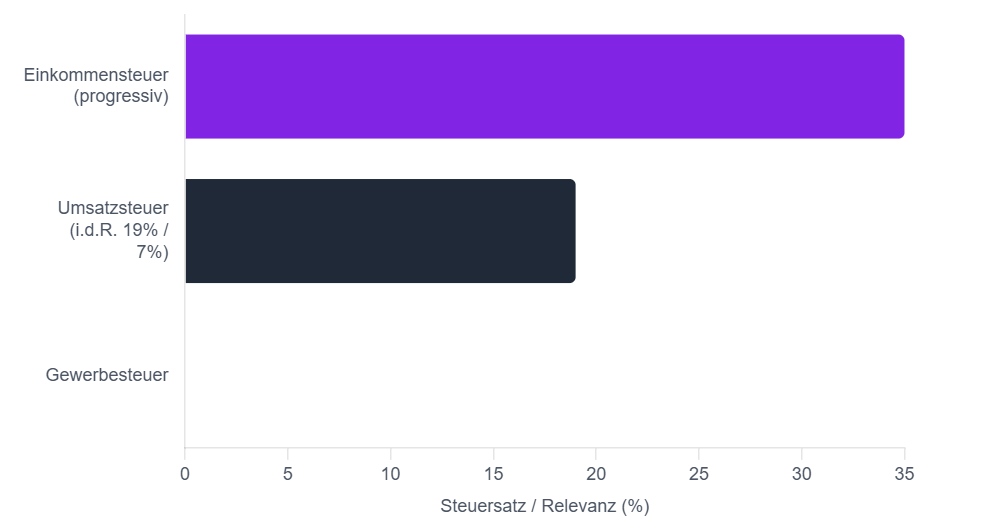

Welche Steuern fallen für Freiberufler an?

Als Freiberufler unterliegst du hauptsächlich der Einkommensteuer und, sofern du nicht Kleinunternehmer bist, der Umsatzsteuer.

- Einkommensteuer: Dein Gewinn aus freiberuflicher Arbeit ist einkommensteuerpflichtig. Die Steuer ist progressiv. Vorauszahlungen sind quartalsweise (10. März, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember) fällig.

- Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer): Grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, es sei denn, du nutzt die Kleinunternehmerregelung oder deine Leistungen sind befreit (z.B. bestimmte medizinische oder journalistische Leistungen). Die Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) ist monatlich, vierteljährlich oder jährlich (spätestens am 10. Tag des Folgemonats/Folgquartals) einzureichen. Die Ist-Versteuerung kann deine Liquidität schonen.

- Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer: Fallen zusätzlich an, wenn du Einkommensteuer zahlst.

- Keine Gewerbesteuer: Dies ist ein wesentlicher Vorteil für Freiberufler.

| Steuerart | Fälligkeit/Abgabefrist |

| Einkommensteuer-Vorauszahlung | 10. März, 10. Juni, 10. September, 10. Dezember |

| Einkommensteuererklärung | 31. Juli des Folgejahres (ohne Steuerberater) |

| Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) | 10. Tag des Folgemonats/Folgequartals |

| Umsatzsteuererklärung (jährlich) | Gleichzeitig mit Einkommensteuererklärung |

Wie funktioniert die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) speziell für Freiberufler?

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist die vereinfachte Methode zur Gewinnermittlung für dich als Freiberufler. Dein Gewinn ergibt sich aus Einnahmen minus Ausgaben (Einnahmen – Ausgaben = Gewinn).

Das Kernprinzip ist das Zufluss- und Abflussprinzip: Einnahmen und Ausgaben werden erst steuerlich relevant, wenn das Geld tatsächlich geflossen ist. Du verwendest dafür das amtliche Formular „Anlage EÜR“, das du elektronisch deiner Steuererklärung beifügst. Auch wenn die EÜR einfach ist, benötigst du detaillierte Aufzeichnungen deiner Betriebsausgaben.

Was ist die Kleinunternehmerregelung und wann lohnt sie?

Die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) ermöglicht es dir, Rechnungen ohne Ausweis der Umsatzsteuer auszustellen. Ab 2025 darf dein Umsatz im Vorjahr maximal 25.000 Euro (netto) und im laufenden Jahr voraussichtlich maximal 100.000 Euro (netto) betragen.

Vorteile: Vereinfachte Buchhaltung (keine Umsatzsteuervoranmeldungen), keine Umsatzsteuer auf Rechnungen (potenzieller Preisvorteil bei Endkunden).

Nachteile: Kein Vorsteuerabzug (Umsatzsteuer auf eigene Ausgaben kannst du nicht zurückfordern), keine Vorteile im B2B-Geschäft.

Die Regelung ist vorteilhaft, wenn du primär Endkunden bedienst und deine eigenen Investitionen und Betriebskosten gering sind. Sie ist weniger vorteilhaft bei hohen Investitionen oder überwiegend Geschäftskunden. Die Entscheidung ist für fünf Jahre bindend.

Welche Kranken- und Rentenversicherungsoptionen haben Freiberufler?

Als Freiberufler hast du die Wahl zwischen der gesetzlichen (GKV) und privaten (PKV) Krankenversicherung.

- GKV: Freiwillige Mitgliedschaft, Beiträge einkommensbasiert, beitragsfreie Familienmitversicherung.

- PKV: Beiträge leistungs- und altersabhängig, oft bessere Leistungen, keine Familienmitversicherung.

In der Rentenversicherung bist du als Freiberufler nicht generell pflichtversichert, es gibt aber Ausnahmen:

- Berufsständische Versorgungswerke: Pflicht für bestimmte kammerpflichtige Berufe (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte).

- Künstlersozialkasse (KSK): Pflicht für Künstler und Publizisten bei Überschreiten einer Einkommensgrenze (KSK übernimmt die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge).

- Bestimmte Berufe: Lehrer, Hebammen, Erzieher und Pflegekräfte sind oft pflichtversichert, wenn sie keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen.

- Selbstständige mit nur einem Auftraggeber: Wer überwiegend für einen Auftraggeber arbeitet, kann rentenversicherungspflichtig sein.

Prüfe deine individuelle Situation genau.

Was bedeutet Scheinselbstständigkeit in der Freiberuflichkeit und wie vermeiden Freiberufler dieses Risiko?

Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn du formal als Freiberufler agierst, aber faktisch wie ein Angestellter arbeitest, d.h., weisungsgebunden und in die Organisation des Auftraggebers eingegliedert bist. Dies kann gravierende rechtliche und steuerliche Konsequenzen haben.

Indikatoren sind: Weisungsgebundenheit, feste Arbeitszeiten/Arbeitsort, Nutzung der Infrastruktur des Auftraggebers, fehlendes unternehmerisches Risiko oder dauerhafte Tätigkeit für nur einen Auftraggeber.

Zur Vermeidung: Arbeite für mehrere Auftraggeber, trage eigenes unternehmerisches Risiko, gestalte Arbeitszeit und -ort frei, nutze eigene Infrastruktur, tritt am Markt selbstständig auf und gestalte Verträge klar als Dienst- oder Werkverträge. Ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund schafft Sicherheit.

Wie berechnet ein Freiberufler seinen Stundensatz realistisch?

Die realistische Stundensatzkalkulation ist entscheidend für deinen Erfolg. Sie muss alle Kosten decken, Rücklagen bilden und einen Gewinn ermöglichen.

- Ermittle jährliche Betriebsausgaben: Büro, Versicherungen, Steuerberater, Software, Marketing, Fortbildungen etc.

- Berechne dein gewünschtes Jahresgewinn (Privatentnahmen): Was benötigst du netto zum Leben plus Rücklagen für Krankheit, Urlaub, Alter (Puffer von 20-30%).

- Addiere beides: Betriebsausgaben + Privatentnahmeziel = Bruttojahreseinnahmeziel.

- Kalkuliere fakturierbare Arbeitsstunden pro Jahr: Ziehe von den möglichen Arbeitstagen Urlaub, Krankheit, Feiertage und nicht-fakturierbare Zeiten (Akquise, Administration, Weiterbildung, ca. 20-40% deiner Arbeitszeit) ab. Bei 8 Stunden/Tag und 70% fakturierbarer Zeit kommst du auf ca. 1.176 Stunden.

- Berechne den Stundensatz: Bruttojahreseinnahmeziel geteilt durch fakturierbare Stunden ergibt deinen notwendigen Netto-Stundensatz (zzgl. USt. falls zutreffend).

- Berücksichtige Steuern: Vom Bruttojahreseinnahmeziel musst du noch Einkommensteuer, Soli und ggf. Kirchensteuer abziehen.

Vergleiche den ermittelten Satz mit Marktpreisen und deiner Expertise.

Stundensatz Rechner: Kalkuliere deinen Stundensatz

Gib deine Kosten & Ziele ein, um deinen Netto-Stundensatz nach Steuern zu berechnen.

Empfohlener Netto-Stundensatz:

–.– €

Berechnet mit effektivem Steuersatz 35 %.

Wie erstellt ein Freiberufler eine rechtskonforme Rechnung?

Eine rechtskonforme Rechnung ist wichtig für dich und deine Kunden. Gemäß § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG) muss sie Pflichtangaben enthalten:

- Deine und des Kunden vollständiger Name und Anschrift.

- Deine Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID). (Als Kleinunternehmer genügt Steuernummer plus Hinweis auf Kleinunternehmerregelung.)

- Ausstellungsdatum und fortlaufende, einmalige Rechnungsnummer.

- Menge und Art der Leistung sowie Zeitpunkt der Leistung.

- Netto-Betrag (Entgelt) und den anzuwendenden Umsatzsteuersatz sowie den Steuerbetrag. (Bei Kleinunternehmern entfällt der Umsatzsteuerausweis, stattdessen der Hinweis „Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.“)

- Ggf. Hinweis auf Steuerschuld des Leistungsempfängers (Reverse-Charge).

Bewahre alle Rechnungen zehn Jahre lang auf.

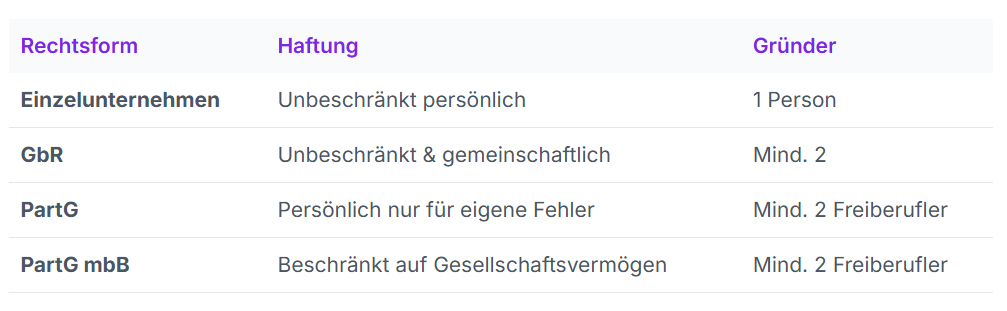

Welche Rechtsformen stehen Freiberuflern zur Organisation ihrer Freiberuflichkeit offen?

Die Wahl der Rechtsform beeinflusst Haftung, Besteuerung und administrativen Aufwand.

- Einzelpraxis (Einzelunternehmen): Die häufigste Form für Soloselbstständige. Du bist alleiniger Inhaber und haftest unbeschränkt mit Privat- und Betriebsvermögen. Einfache und kostengünstige Gründung, geringer bürokratischer Aufwand (EÜR).

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR): Entsteht, wenn mindestens zwei Freiberufler gemeinsam tätig sind. Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch und unbeschränkt mit Privat- und Gesellschaftsvermögen. Einfache Gründung, aber volle Haftung.

- Partnerschaftsgesellschaft (PartG): Spezielle Rechtsform für Freiberufler, die gemeinsam einen freien Beruf ausüben. Eintragung im Partnerschaftsregister nötig. Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch; für berufliche Fehler haftet primär der Verursacher.

- Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB): Weiterentwicklung der PartG, nur für Freiberufler mit berufsrechtlich vorgeschriebener Berufshaftpflichtversicherung. Der Hauptvorteil ist die Haftungsbeschränkung für berufliche Fehler auf das Gesellschaftsvermögen.

Lass dich auf jeden Fall von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten.

Können Freiberufler mehrere freiberufliche Tätigkeiten parallel ausüben ?

Ja, Freiberufler können problemlos mehrere freiberufliche Tätigkeiten parallel ausüben, um Einkommensquellen zu diversifizieren.

Steuerliche Auswirkungen:

- Einheitliche Gewinnermittlung: Einnahmen und Ausgaben aus allen freiberuflichen Tätigkeiten werden in einer EÜR zusammengefasst und als ein Gesamtgewinn versteuert.

- Umsatzsteuerliche Behandlung: Die Kleinunternehmerregelung gilt für den Gesamtumsatz all deiner freiberuflichen Tätigkeiten. Einzelne Tätigkeiten können umsatzsteuerbefreit sein.

- Mögliche „gewerbliche Infizierung“: Mischt du freiberufliche mit gewerblichen Tätigkeiten, kann das Finanzamt die gesamten Einkünfte als gewerblich einstufen (Gewerbesteuerpflicht). Eine strikte räumliche und organisatorische Trennung oder separate Rechtsformen für gewerbliche Aktivitäten sind zur Vermeidung wichtig.

Melde dem Finanzamt alle deine ausgeübten Tätigkeiten.