Was ist das Business Model Canvas?

Definition

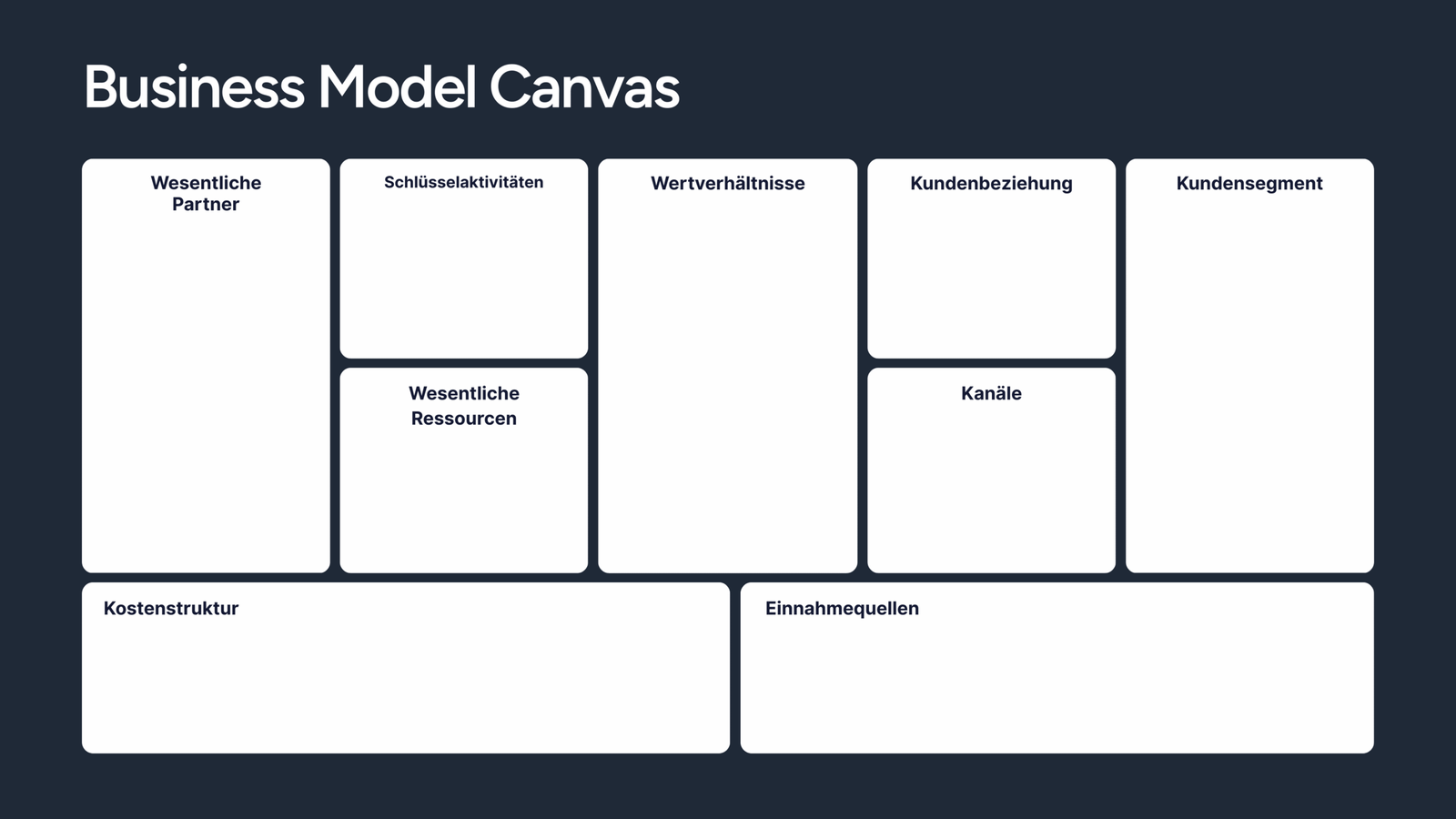

Das Business Model Canvas ist eine visuelle Methode, um Geschäftsmodelle klar darzustellen, zu durchleuchten und besser zu machen. Im Kern zerlegt es deine gesamte Geschäftsidee in neun logische Bausteine, die auf einer einzigen Seite – dem Canvas – angeordnet sind. Diese Felder decken die vier wichtigsten Bereiche eines jeden Unternehmens ab: die Kunden (Wer?), das Angebot (Was?), die Infrastruktur (Wie?) und die Finanzen (Wieviel?).

Diese geniale Struktur zwingt dich, deine Idee ganzheitlich und zusammenhängend zu durchdenken, Schwachstellen ehrlich aufzudecken und das wahre Potenzial schnell zu erkennen. Stell es dir einfach wie die Landkarte für dein Unternehmen vor. Plötzlich siehst du nicht nur deinen eigenen Standort (dein Angebot), sondern auch die Zielorte (deine Kunden), die Reiserouten (deine Kanäle) und die Kosten für den Treibstoff (deine Kostenstruktur) – und wie alles miteinander verbunden ist.

Die Methode ist besonders bei Gründern und Startups so beliebt, weil sie Komplexität greifbar macht. Sie funktioniert wie ein gemeinsamer Nenner, der es dem Tech-Nerd, der Marketing-Expertin und dem Finanz-Profi ermöglicht, dieselbe Sprache zu sprechen. Statt dich in einem hundertseitigen Businessplan zu verlieren, den du einmal schreibst und der am Tag des Drucks schon veraltet ist, kannst du mit dem Canvas schnell verschiedene Ideen durchspielen und deine Strategie fast in Echtzeit anpassen. Es ist das ideale Werkzeug für eine Welt, die sich ständig verändert.

Keyfacts zum Business Model Canvas

Was sind die Grundprinzipien des Business Model Canvas?

Das Business Model Canvas (kurz: BMC) ist ein praktisches Werkzeug aus dem Strategiekoffer. Es teilt dein Geschäftsmodell in neun logische Bausteine auf, die alle auf einer Seite – dem Canvas – Platz finden. Diese Übersicht hilft dir und deinem Team, die Schlüsselfaktoren deines Unternehmens und ihr Zusammenspiel sofort zu erfassen, zu diskutieren und Schritt für Schritt zu verbessern.

Wofür wird das Business Model Canvas konkret gebraucht?

Das Business Model Canvas ist im Grunde eine Vorlage, mit der du Geschäftsmodelle entwickelst und festhältst. Du nutzt es, um die Logik hinter deinem Unternehmen zu verstehen: Wie schaffst du einen Wert für deine Kunden, wie lieferst du ihn aus und wie verdienst du damit Geld? Es ist wie eine gemeinsame Sprache für dein Team, um Ideen zu skizzieren, zu diskutieren und echte Innovationen anzustoßen.

Du brauchst es, um Klarheit und Fokus zu gewinnen. Statt vager Ideen hast du ein konkretes Raster, das alle wichtigen Bereiche abdeckt. Du kannst Annahmen treffen, sie gezielt überprüfen und dein Modell validieren, bevor du viel Geld und Zeit investierst. Es ist dein Instrument für smarte Planung, ehrliche Analyse und klare Kommunikation. Der größte Effekt ist oft das Gefühl der Kontrolle und des Verständnisses, das es dir über dein eigenes Vorhaben gibt.

Wer hat das Business Model Canvas erfunden und warum?

Die Idee stammt vom Schweizer Unternehmer und Autor Alexander Osterwalder. Er hat das Canvas während seiner Doktorarbeit gemeinsam mit Yves Pigneur entwickelt, weil er frustriert war von den klassischen Businessplänen. Er erlebte, wie Gründer und Manager monatelang an 100-seitigen Dokumenten schrieben, die niemand wirklich las und die viel zu statisch für die dynamische Welt waren, in der wir gründen und arbeiten.

Sie wollten ein Werkzeug schaffen, das visuell, praktisch und kollaborativ ist – quasi ein Bauplan für Geschäftsideen, den jeder versteht und sofort nutzen kann. Das Ergebnis wurde 2010 im Bestseller „Business Model Generation“ veröffentlicht und hat sich seitdem weltweit durchgesetzt, weil es ein echtes Problem gelöst hat.

Welche Vorteile bietet die visuelle Darstellung auf einer Seite?

Die Beschränkung auf eine Seite zwingt dich zur Klarheit und fördert das Denken in Zusammenhängen. Du siehst auf einen Blick, wie alles miteinander verbunden ist – von den Kunden über dein Angebot bis zu den Kosten. Diese Vogelperspektive macht Wechselwirkungen sichtbar, die in Textwüsten untergehen. Ein klassisches Beispiel: Wenn du den Kanal wechselst (z.B. von Online-Verkauf zu Partner-Handel), siehst du sofort, dass sich auch deine Kostenstruktur, deine Schlüsselaktivitäten und deine Kundenbeziehungen ändern müssen.

Konkret bringt dir diese Übersicht vier entscheidende Vorteile:

- Fokus: Du konzentrierst dich auf das, was wirklich zählt, und vermeidest es, dich in unwichtigen Details zu verlieren.

- Klarheit: Das visuelle Format ist intuitiv. Jeder im Team, vom Praktikanten bis zum CEO, ist sofort im Bilde.

- Flexibilität: Eine Annahme war falsch? Kein Problem. Post-it weg, neues dran. Änderungen sind kinderleicht und kosten fast nichts.

- Zusammenarbeit: Es schafft eine gemeinsame Basis und macht die Diskussion und Teamarbeit unheimlich viel einfacher und produktiver.

Wie relevant ist die Methode heute noch?

Das Business Model Canvas ist auch über ein Jahrzehnt später noch extrem relevant. Seine Prinzipien sind zeitlos. In einer Welt voller Unsicherheiten ist ein flexibles Werkzeug, mit dem du dein Geschäftsmodell ständig anpassen kannst, relevanter denn je.

Es ist zum Standard in der Startup-Szene, bei Acceleratoren und in der Management-Ausbildung geworden. Aber auch etablierte Firmen wie Bosch, SAP oder Nestlé nutzen es, um neue Geschäftsbereiche zu entwickeln oder sich neu zu erfinden. Solange es darum geht, agil zu bleiben und den Kundenwert in den Mittelpunkt zu stellen, wird die Methode relevant bleiben.

Wie grenzt sich das Canvas von anderen Werkzeugen ab?

Worin unterscheidet sich das Canvas von einem klassischen Businessplan?

Der größte Unterschied liegt im Fokus und Format. Das Business Model Canvas ist dein agiles Werkzeug für die Ideen- und Strategiephase auf einer Seite. Es ist für dich und dein Team. Der klassische Businessplan ist ein ausführliches Dokument (oft 50+ Seiten), das du vor allem für die Kommunikation nach außen brauchst, zum Beispiel für Banken und Investoren. Er ist das Ergebnis, das du zeigst, wenn die Strategie bereits steht.

Man kann sagen: Das Canvas ist die kreative Skizze des Architekten, auf der Ideen schnell entworfen und verworfen werden. Der Businessplan ist der detaillierte Bauantrag, der bei der Behörde eingereicht wird. Sie schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich perfekt. Fast alle guten Businesspläne starten heute mit einem Canvas.

Was ist der Unterschied zum Lean Canvas?

Das Lean Canvas ist eine Abwandlung des Business Model Canvas, speziell für Startups in einer sehr frühen Phase. Es wurde von Ash Maurya entwickelt und ist stark vom Lean-Startup-Ansatz geprägt. Der Fokus liegt hier noch stärker auf dem Aufdecken und Lösen eines Problems, wenn Unsicherheit und Risiko am höchsten sind.

Dafür werden vier Bausteine des Originals ausgetauscht: Problem, Lösung, Wichtige Kennzahlen und Unfairer Vorteil. Das Lean Canvas ist ideal, wenn du ganz am Anfang stehst und deine Grundidee erst noch beweisen musst. Das Business Model Canvas ist breiter aufgestellt und eignet sich auch super für bestehende Unternehmen oder komplexere Vorhaben, bei denen das Problem-Lösungs-Fit bereits klarer ist.

Ist das Canvas nur für Startups oder auch für etablierte KMU geeignet?

Obwohl das Canvas in der Startup-Welt groß geworden ist, ist es ein Werkzeug für alle. Auch etablierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können enorm davon profitieren, um ihre Geschäftsmodelle frisch zu halten, neue Chancen zu finden oder auf Veränderungen im Markt zu reagieren.

Es hilft ihnen dabei, ihr bestehendes Geschäft zu analysieren, wettbewerbsfähig zu bleiben, Innovationen anzustoßen und das gesamte Team auf eine gemeinsame Strategie auszurichten. Ein Handwerksbetrieb kann damit zum Beispiel neue Service-Angebote entwickeln, ein mittelständischer Maschinenbauer kann neue digitale Geschäftsmodelle neben dem klassischen Verkauf skizzieren.

Woraus bestehen die 9 Bausteine des Business Model Canvas?

Das Canvas teilt dein Geschäftsmodell in neun Bausteine auf. Diese decken die vier wichtigsten Bereiche eines Unternehmens ab: Kunden (wer?), Angebot (was?), Infrastruktur (wie?) und Finanzen (wieviel?). Jeder Baustein beantwortet eine zentrale Frage und hängt mit allen anderen zusammen. Betrachte die rechte Seite des Canvas als die „Bühne“ – alles, was deine Kunden sehen. Die linke Seite ist der „Backstage-Bereich“ – alles, was du brauchst, um die Show auf der Bühne zu ermöglichen.

Das Herzstück: Kunden und Wertversprechen

Diese beiden Bausteine sind untrennbar miteinander verbunden und bilden das Fundament deines gesamten Geschäftsmodells. Sie beschreiben, für wen du einen Wert schaffst und was dieser Wert genau ist. Wenn diese beiden Punkte nicht glasklar sind und perfekt zueinander passen (der sogenannte „Product-Market-Fit“), wackelt das ganze Gebäude.

1. Kundensegmente (Customer Segments)

Hier geht es um die wichtigste Frage von allen: Für wen machst du das alles? In diesen Baustein gehören alle Menschen oder Organisationen, die du mit deinem Angebot erreichen willst. Je präziser du hier bist, desto besser, denn „Alle“ ist keine Zielgruppe. Du musst klar definieren, ob du dich an einen Massenmarkt, einen Nischenmarkt, segmentierte oder diversifizierte Gruppen richtest. Unterscheide auch klar zwischen B2C (Endkunden) und B2B (Geschäftskunden), da sich deren Bedürfnisse und Entscheidungsprozesse fundamental unterscheiden.

- Praxis-Beispiel: Eine neue Fitness-App.

- Schlechte Definition: „Junge Leute, die fit sein wollen.“

- Gute Definition: „Urbane Berufstätige (28-40 J.), die wegen eines stressigen Büroalltags wenig Zeit haben und nach hocheffizienten 15-Minuten-Workouts suchen, die sie ohne Geräte in der Mittagspause oder zu Hause durchführen können.“

2. Wertversprechen (Value Propositions)

Dein Wertversprechen ist die ehrliche Antwort auf die Frage des Kunden: „Warum sollte ich bei dir kaufen und nicht woanders?“ Es beschreibt den einzigartigen Nutzen, den du einem bestimmten Kundensegment bietest. Ein starkes Wertversprechen löst ein relevantes Problem oder erfüllt einen wichtigen Wunsch. Dieser Wert kann quantitativ (z.B. günstigerer Preis, höhere Geschwindigkeit, Kostenreduktion) oder qualitativ sein (z.B. besseres Design, ein einzigartiges Kundenerlebnis, höherer Status, mehr Sicherheit).

- Praxis-Beispiel: Das Wertversprechen von Slack ist nicht „Wir bieten einen Messenger für Teams“. Es ist eher: „Wir machen deine Teamarbeit einfacher, produktiver und angenehmer, indem wir die interne E-Mail-Flut drastisch reduzieren.“Wenn du unterschiedliche Wertversprechen für verschiedene Kundensegmente hast, ordne sie auf dem Canvas klar zu, zum Beispiel indem du die farbigen Post-its der Kundensegmente wieder aufgreifst.

Die Schnittstelle zum Kunden

Diese Bausteine beschreiben, wie du mit deinen Kunden interagierst, um ihnen dein Wertversprechen zu liefern und eine Beziehung aufzubauen.

3. Kanäle (Channels)

Die Kanäle sind alle Kontaktpunkte (Touchpoints), über die du mit deinen Kundensegmenten kommunizierst und sie erreichst. Es geht um den gesamten Weg von der ersten Aufmerksamkeit bis zum Service nach dem Kauf. Denk dabei an die fünf Phasen:

- Aufmerksamkeit (Awareness): Wie erfahren Kunden von dir? (z.B. Instagram-Anzeige, Podcast)

- Bewertung (Evaluation): Wie hilfst du ihnen, dein Angebot zu verstehen? (z.B. Testberichte, Webinar)

- Kauf (Purchase): Wie können sie kaufen? (z.B. Online-Shop, persönlicher Verkauf)

- Lieferung (Delivery): Wie lieferst du dein Wertversprechen? (z.B. Paketversand, Software-Download)

- Nachkauf (After Sales): Wie bietest du Support? (z.B. Hotline, Community-Forum)

- Praxis-Beispiel: Ein Online-Händler für nachhaltige Mode könnte als Kanäle Instagram für die Aufmerksamkeit, einen eigenen Blog für die Bewertung, einen Shopify-Shop für den Kauf, DHL GoGreen für die Lieferung und einen persönlichen E-Mail-Newsletter für die Kundenbindung nutzen.

4. Kundenbeziehungen (Customer Relationships)

Hier definierst du die Art der Beziehung, die du mit deinen jeweiligen Kundensegmenten aufbauen und pflegen möchtest. Soll die Beziehung persönlich, automatisiert oder eher auf Selbstbedienung ausgelegt sein? Die Wahl hängt stark von deinem Geschäftsmodell und den Erwartungen deiner Kunden ab. Typische Formen sind persönliche Beratung, dedizierte Ansprechpartner (Key Account Management), Self-Service (FAQs, Tutorials), automatisierte Dienste (personalisierte Empfehlungen) oder die Schaffung von Communitys.

- Praxis-Beispiel: Der Motorradhersteller Harley-Davidson verkauft nicht nur Motorräder. Er pflegt durch die „Harley Owners Group“ (H.O.G.) eine extrem starke Community. Das schafft eine emotionale Bindung, die weit über das Produkt hinausgeht und die Kunden zu treuen Fans und Markenbotschaftern macht.

Die Finanzen

Diese beiden unteren Bausteine bilden das finanzielle Fundament deines Geschäftsmodells. Hier wird klar, ob deine Idee wirtschaftlich tragfähig ist.

5. Einnahmequellen (Revenue Streams)

Dieser Baustein beschreibt, wie und wodurch dein Unternehmen Geld von den einzelnen Kundensegmenten einnimmt. Es ist die Antwort auf die Frage: „Wofür und wie sind unsere Kunden wirklich bereit zu zahlen?“ Es gibt viele Modelle, von denen du oft auch mehrere kombinieren kannst. Die wichtigsten sind der Verkauf von Gütern, Nutzungsgebühren, Abonnements (der heilige Gral für planbare Umsätze!), Vermietung/Leasing, Lizenzen, Vermittlungsgebühren (Provisionen) oder Werbung.

- Praxis-Beispiel: Ein Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen wie Adobe kombiniert verschiedene Einnahmequellen: Monatliche oder jährliche Abonnementgebühren für die Creative Cloud sind die Haupteinnahmequelle, ergänzt durch den Verkauf von Einzellizenzen für bestimmte Produkte oder den Verkauf von Stock-Fotos (Nutzungsgebühren).

Der Backstage-Bereich: Deine Infrastruktur

Die linke Seite des Canvas beschreibt die interne Maschinerie, die du benötigst, um dein Wertversprechen zu realisieren und dein Geschäftsmodell zum Laufen zu bringen.

6. Schlüsselaktivitäten (Key Activities)

Hier trägst du die absolut wichtigsten Tätigkeiten ein, die dein Unternehmen ausführen muss, damit sein Geschäftsmodell funktioniert. Es geht nicht um jede einzelne Aufgabe wie die Buchhaltung, sondern um die strategisch entscheidenden Prozesse, die direkt zur Wertschöpfung beitragen. Typische Kategorien sind Produktion, Problemlösung oder das Management einer Plattform.

- Praxis-Beispiel: Für einen Logistiker wie DHL ist die zentrale Schlüsselaktivität das Management der Lieferkette – von der Annahme über die Sortierung bis zur pünktlichen Zustellung. Für eine Unternehmensberatung wie McKinsey ist es die Problemlösung für ihre Klienten.

7. Schlüsselressourcen (Key Resources)

Schlüsselressourcen sind die wichtigsten Vermögenswerte, die dein Geschäftsmodell benötigt, um zu funktionieren. Ohne sie kannst du dein Wertversprechen nicht liefern oder deine Märkte nicht erreichen. Man unterscheidet vier Hauptkategorien: physische (z.B. Maschinen, Gebäude), intellektuelle (z.B. Marke, Patente, Daten), menschliche (z.B. spezialisierte Entwickler, Vertriebsexperten) und finanzielle Ressourcen.

- Praxis-Beispiel: Für Coca-Cola sind die geheime Rezeptur und der Markenname die wichtigsten intellektuellen Schlüsselressourcen – weit wertvoller als ihre Abfüllanlagen, die man theoretisch ersetzen könnte.

8. Schlüsselpartner (Key Partners)

Kein Unternehmen agiert im luftleeren Raum. Hier listest du das Netzwerk von Lieferanten und Partnern auf, die für den Erfolg deines Geschäftsmodells kritisch sind. Ein Partner ist dann ein Schlüsselpartner, wenn er nicht einfach ausgetauscht werden kann. Partnerschaften geht man ein, um das eigene Modell zu optimieren (z.B. Kosten senken), Risiken zu reduzieren oder Zugang zu bestimmten Ressourcen oder Kunden zu erhalten.

- Praxis-Beispiel: Ein Smartphone-Hersteller wie Samsung hat Google (für das Android-Betriebssystem) als strategischen Schlüsselpartner. Das Geschäftsmodell würde ohne diese Partnerschaft nicht in der bekannten Form funktionieren.

9. Kostenstruktur (Cost Structure)

Dieser letzte Baustein beschreibt alle wichtigen Kosten, die bei der Umsetzung deines Geschäftsmodells anfallen. Nachdem du deine Schlüsselressourcen, -aktivitäten und -partnerschaften definiert hast, kannst du die damit verbundenen Kosten relativ einfach ableiten. Hier stellst du dir die Frage: Was sind die größten und wichtigsten Kostentreiber in unserem Modell? Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Fixkosten (Miete, Gehälter) und variablen Kosten (Material, Provisionen).

- Praxis-Beispiel: Eine Billig-Airline wie Ryanair hat ein extrem kostenorientiertes Geschäftsmodell. Jede Entscheidung zielt darauf ab, die Kosten zu minimieren (einheitliche Flugzeugflotte, Nutzung günstigerer Flughäfen). Ein Luxushotel hingegen verfolgt ein wertorientiertes Modell: Hohe Kosten für exzellenten Service und eine Top-Lage werden in Kauf genommen, um ein herausragendes Wertversprechen zu schaffen.

Wie wendest du das Business Model Canvas in der Praxis an?

Die Theorie ist das eine, aber die wahre Magie des Canvas entfaltet sich in der Anwendung. Es ist ein lebendiges Werkzeug, kein Dokument für die Schublade. Es geht darum, Annahmen zu formulieren, sie zu testen und dazuzulernen.

Wie fängst du am besten an?

Der Einstieg ist super einfach. Du brauchst keine wochenlange Vorbereitung. Perfektionismus ist hier dein Feind. Das Wichtigste ist der Mut, anzufangen und erste Ideen zu skizzieren.

Wo beginnt man beim Ausfüllen des Canvas?

Es gibt keine feste Regel, aber es hat sich bewährt, rechts zu starten: bei den Kundensegmenten und dem Wertversprechen. Das ist das Herz. Von da aus arbeitest du dich logisch durch: Wie erreichst du die Kunden (Kanäle)? Wie verdienst du Geld (Einnahmequellen)? Und erst dann: Was brauchst du dafür (linke Seite) und was kostet das? Diese Reihenfolge stellt sicher, dass du immer vom Kunden und vom Markt her denkst, nicht von deiner eigenen Lösung.

Solltest du das Canvas alleine oder im Team erstellen?

Unbedingt im Team! Die Methode lebt von verschiedenen Perspektiven. Lade Leute aus unterschiedlichen Bereichen ein (Technik, Marketing, Vertrieb). Die Diskussionen und die gemeinsame Arbeit führen zu einem viel stärkeren Ergebnis. Wenn du alleine gründest, such dir Sparringspartner wie Mentoren oder andere Gründer. Erzähle ihnen deine Canvas-Story und lass sie Löcher in deine Logik schießen.

Solltest du das Canvas handschriftlich oder digital ausfüllen?

Für den ersten Wurf und kreative Workshops ist handschriftlich oft besser. Drucke das Canvas groß aus (A1), häng es an die Wand und nutze Post-its. Das ist kreativ, haptisch und fördert die Diskussion. Digitale Tools (wie Miro oder Strategyzer) sind super, um die Ergebnisse zu sichern, mit anderen zu teilen und das Canvas über die Zeit weiterzuentwickeln. Am besten: handschriftlich starten, dann digitalisieren.

Wie detailliert müssen die Bausteine ausgefüllt werden?

Am Anfang gilt: Weniger ist mehr. Stichworte, keine Romane. Eine Idee pro Post-it. Das Ziel ist die Übersicht, keine überladene Zettelwand. Mit der Zeit, wenn du mehr lernst, werden die Einträge konkreter und datenbasierter. Aus dem Post-it „Social Media“ wird dann vielleicht „Gezielte Lead-Generierung über LinkedIn Ads mit einem Budget von 500€/Monat“.

Wie lange dauert die Entwicklung eines Business Model Canvas ungefähr?

Eine erste Version kannst du in einem fokussierten Workshop von 2-4 Stunden erstellen. Das ist der Startpunkt, deine erste Sammlung von Hypothesen. Die eigentliche Arbeit – das Testen und Verbessern – ist ein fortlaufender Prozess, der Wochen oder Monate dauern kann. Dein Canvas ist nie wirklich „fertig“.

Wie führst du einen Business Model Canvas Workshop im Team durch?

Ein gut geführter Workshop ist der Schlüssel. Es geht darum, eine Atmosphäre für offene, ehrliche und kreative Arbeit zu schaffen.

Was ist die optimale Teamgröße für einen Workshop?

Ideal sind drei bis fünf Personen. So kommt jeder zu Wort. Bei größeren Gruppen: Teilt euch in kleinere Teams auf und stellt die Ergebnisse später gegenseitig vor. So könnt ihr vergleichen und die besten Ideen kombinieren.

Welche Materialien werden für einen erfolgreichen Workshop benötigt?

- Ein großer Ausdruck des Canvas (A0 oder A1).

- Viele Post-its in verschiedenen Farben.

- Gute, dicke Stifte (z.B. Edding), damit man alles lesen kann.

- Eine freie Wand oder ein Whiteboard.

- Eine Kamera oder ein Smartphone zur Dokumentation.

Wie moderierst du einen Workshop effektiv?

Ein guter Moderator leitet den Prozess, nicht den Inhalt. Erkläre die Methode, gib klare Zeitvorgaben (Timeboxing) und sorge dafür, dass alle zu Wort kommen. Eine super Technik ist das „Alleine zusammen“-Arbeiten: Lass die Teilnehmer für jeden Baustein erst 5 Minuten lang für sich still Ideen aufschreiben und kleben. Erst danach werden die Post-its in der Gruppe besprochen und geclustert. So gehen die Ideen von Introvertierten nicht unter und die Diskussion wird nicht von der lautesten Person dominiert.

Wie stellst du sicher, dass alle Teammitglieder aktiv mitarbeiten?

Die „Alleine zusammen“-Methode ist hierfür zentral. Jeder schreibt zuerst seine eigenen Gedanken auf, bevor gesprochen wird. So bringt jeder seine Ideen ein. Sorge für eine offene Kultur, in der es keine „dummen Ideen“ gibt. Betone, dass es um Quantität geht, nicht um Perfektion.

Was tust du, wenn sich das Team bei einem Baustein nicht einig wird?

Perfekt! Uneinigkeit ist kein Problem, sondern ein Zeichen dafür, dass ihr unterschiedliche, wichtige Annahmen habt. Das ist Gold wert. Wenn ihr feststeckt, visualisiert die strittigen Punkte. Ein super Tool ist das „Assumption Mapping“: Zeichnet ein 2×2-Raster. Auf der Y-Achse „Wichtig / Unwichtig“, auf der X-Achse „Sicher / Unsicher“. Ordnet die strittigen Annahmen dort ein. Die Annahmen, die im Feld „Wichtig und Unsicher“ landen, sind eure riskantesten Hypothesen. Genau diese müsst ihr als Nächstes testen.

Wie dokumentierst du die Ergebnisse eines Workshops am besten?

Fotografiere das finale Canvas! Mache hochauflösende Bilder. Danach digitalisiere es, indem du die Inhalte in ein Tool wie Miro überträgst. Schreibe eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, der offenen Fragen und der konkreten nächsten Schritte. Wer testet welche Annahme bis wann?

Welche häufigen Fehler und Herausforderungen gibt es?

Das Canvas ist mächtig, aber kein Allheilmittel. Es gibt typische Fallstricke. Wenn du sie kennst, kannst du sie umschiffen.

Was sind die häufigsten Fehler beim Ausfüllen des Canvas?

- Ausfüllen im Elfenbeinturm: Ohne mit einem einzigen Kunden gesprochen zu haben.

- Zu vage und oberflächlich sein: Einträge wie „Social Media Marketing“ sind nutzlos. Sei konkret!

- Wunschdenken statt Realität: Das Canvas mit ungetesteten, optimistischen Annahmen füllen.

- Es als einmalige Übung verstehen: Das Canvas erstellen und dann in der Schublade verstauben lassen.

- Sich in die eigene Lösung verlieben: Vom Produkt ausgehen, nicht vom Kundenproblem.

Wie unterscheidest du zwischen einem realistischen Plan und reinem Wunschdenken?

Die Grenze verläuft dort, wo Annahmen durch Fakten ersetzt werden. Dein erstes Canvas ist immer voller Wunschdenken. Das ist okay! Der Trick ist, diese Annahmen als solche zu markieren (z.B. mit einem Fragezeichen) und dann einen Plan zu machen, wie du sie testest. Sei brutal ehrlich zu dir selbst.

Was kannst du tun, wenn du bei einem Baustein nicht weiterkommst?

Keine Panik. Wechsle den Baustein oder – noch besser – verlasse das Gebäude! Geh raus und sprich mit potenziellen Kunden. Ihre Perspektive ist der beste Weg, um Blockaden zu lösen. Oder hol dir einen frischen Blick von außen von einem Mentor.

Woran erkennst du, ob dein Business Model Canvas vollständig ist?

Es ist „vollständig“ für den Moment, wenn es eine logische Geschichte erzählt. Kannst du jemandem dein Geschäftsmodell in zwei Minuten erklären, indem du von rechts nach links durch das Canvas gehst? Hängt alles sinnvoll zusammen? Vollständigkeit heißt nicht, dass alles bewiesen ist, sondern dass jeder Baustein durchdacht und mit einer ersten Annahme gefüllt ist.

Was ist der Grund, wenn Einnahmen und Kosten nicht ausgewogen erscheinen?

Wenn die Kosten die Einnahmen übersteigen, ist dein Geschäftsmodell (noch) nicht tragfähig. Das ist ein klares Signal zur Überarbeitung. Nutze das Canvas, um an den Stellschrauben zu drehen: Kannst du Kosten senken (z.B. durch Automatisierung oder Partnerschaften)? Die Preise erhöhen? Ein anderes Einnahmemodell wählen (z.B. von einmaligem Verkauf zu Abo)?

Wie validierst und entwickelst du dein Geschäftsmodell weiter?

Ein ausgefülltes Canvas ist nur eine Sammlung von Annahmen. Jetzt kommt der wichtigste Teil: Rausgehen und testen! Dieser Prozess macht aus Vermutungen echtes Marktwissen.

Wie validierst du die Annahmen aus deinem Canvas?

Durch den „Bauen – Messen – Lernen“-Kreislauf aus dem Lean Startup.

- Identifiziere deine riskanteste Annahme (meistens: „Haben Kunden dieses Problem wirklich?“ und „Würden sie dafür zahlen?“).

- Baue ein kleines Experiment (ein MVP), um sie zu testen. Das kann eine einfache Landing Page, eine Umfrage oder ein Prototyp sein.

- Messe die Reaktionen (qualitativ und quantitativ).

- Lerne aus den Daten und passe dein Canvas an.

Was ist ein Minimum Viable Product (MVP) und wie hängt es mit dem Canvas zusammen?

Ein MVP ist die kleinstmögliche Version deines Produkts, mit der du maximales Lernen über deine Kunden erzielst. Es ist nicht dein Endprodukt, sondern ein gezieltes Experiment, um die Kernhypothesen deines Wertversprechens zu testen.

- Praxis-Beispiele für Tests vor dem MVP:

- Concierge-Test: Du erbringst die Dienstleistung komplett manuell für die ersten Kunden. Der Gründer von Food on the Table ging selbst für seine ersten Kunden einkaufen, um deren Verhalten zu lernen.

- Wizard-of-Oz-Test: Deine Website sieht vollautomatisch aus, aber im Hintergrund machst du alles von Hand. Der Gründer von Zappos fotografierte am Anfang Schuhe in lokalen Läden und stellte sie online. Wenn jemand kaufte, rannte er in den Laden, kaufte den Schuh und verschickte ihn. So testete er die Nachfrage, ohne ein einziges Paar Schuhe auf Lager haben zu müssen.

Wie oft solltest du das Business Model Canvas überprüfen und aktualisieren?

Am Anfang: ständig. Wöchentlich, wenn nicht täglich. Es ist dein Kompass. Bei etablierten Firmen reicht oft eine vierteljährliche Überprüfung, um strategisch auf Kurs zu bleiben – es sei denn, es gibt eine Krise oder eine neue, große Chance.

Wann ist eine grundlegende Anpassung (Pivot) deines Geschäftsmodells notwendig?

Ein Pivot ist eine strategische Kurskorrektur, wenn du merkst, dass eine deiner Kernannahmen grundlegend falsch war. Das ist keine Niederlage, sondern ein Zeichen von Lernfähigkeit. YouTube startete ursprünglich als Video-Dating-Plattform. Als die Gründer merkten, dass die Nutzer die Plattform einfach nur zum Teilen aller möglichen Videos nutzten und die Dating-Funktion ignorierten, machten sie einen Pivot – und wurden zu der Videoplattform, die wir heute kennen.

Wie nutzt du das Business Model Canvas für die Finanzierung?

Das Canvas ist ein hervorragendes Werkzeug, um Investoren dein Geschäftsmodell schnell und klar zu präsentieren. Es ersetzt nicht die Finanzplanung, ist aber der perfekte Einstieg ins Gespräch.

Wie kann das Canvas bei Investoren überzeugen?

Investoren sehen hunderte Ideen. Sie wollen schnell die Logik und das Potenzial verstehen. Das Canvas liefert genau das. Es zeigt, dass du nicht nur eine nette Idee hast, sondern auch einen Plan, wie daraus ein Geschäft wird. Ein gut durchdachtes Canvas ist ein starkes Signal für die strategische Kompetenz des Gründerteams.

Worauf achten Investoren im Business Model Canvas ganz besonders?

- Problem-Lösungs-Passung: Gibt es einen echten Schmerz bei einer großen Zielgruppe?

- Profitabilität & Skalierbarkeit: Ist das Modell finanziell tragfähig? Gibt es wiederkehrende Einnahmen?

- Einzigartigkeit: Gibt es einen „unfairen Vorteil“, der dich schützt?

- Die Story: Passt alles logisch zusammen? Erzählt das Canvas eine überzeugende Geschichte von Wertschöpfung?

Wie leitest du aus dem Canvas eine Finanzplanung ab?

Das Canvas liefert die Treiber für dein Finanzmodell. Die Einnahmequellen bilden die Basis für deine Umsatzprognose (Anzahl Kunden x Preis). Die Kostenstruktur liefert die Hauptkostenblöcke. Stellst du beides gegenüber, hast du eine erste Gewinn- und Verlustrechnung und kannst deinen Kapitalbedarf abschätzen.

Welche ergänzenden Dokumente erwarten Investoren?

Das Canvas macht Appetit. Wenn das Interesse geweckt ist, folgen in der Regel:

- Ein Pitch Deck (eine Präsentation mit 10-15 Folien, in der das Canvas eine zentrale Folie sein kann)

- Eine detaillierte Finanzplanung (Excel)

- Informationen zum Gründerteam

Gibt es fortgeschrittene Anpassungen für das Canvas?

Ja, auf jeden Fall. Betrachte das Business Model Canvas nicht als starres Formular, das du einfach nur ausfüllst, sondern als ein flexibles Denkwerkzeug. Die neun Bausteine sind wie die Noten auf einer Tonleiter: Die Grundlage ist immer gleich, aber die Melodien, die du damit komponieren kannst, sind unendlich. Sobald du die Grundlagen verstanden hast, kannst du das Canvas an deine speziellen Bedürfnisse anpassen, um noch tiefere Einblicke zu gewinnen.

Wie kannst du Nachhaltigkeitsaspekte in das Canvas integrieren?

In einer Welt, in der Kunden, Mitarbeiter und Investoren immer mehr Wert auf soziale und ökologische Verantwortung legen, reicht ein rein ökonomischer Blick oft nicht mehr aus. Um diese Aspekte systematisch mitzudenken, wurde das „Triple Layered Business Model Canvas“ entwickelt. Es ist eine Erweiterung, die dein Geschäftsmodell auf drei Ebenen betrachtet:

- Die ökonomische Ebene: Das ist das klassische Business Model Canvas, das du bereits kennst. Es beschreibt die finanzielle Logik deines Geschäfts.

- Die ökologische Ebene: Diese Ebene legst du quasi unter das ökonomische Canvas. Sie betrachtet dein Geschäftsmodell durch eine „grüne“ Brille und orientiert sich am Lebenszyklus deines Produkts oder deiner Dienstleistung. Du fragst dich hier: Welchen ökologischen Nutzen stiften wir (z.B. durch Recycling, Einsparung von Ressourcen)? Und welche ökologischen Kosten verursachen wir (z.B. CO₂-Ausstoß, Wasserverbrauch, Abfall)?

- Die soziale Ebene: Diese unterste Ebene betrachtet dein Geschäftsmodell durch eine soziale Brille. Hier geht es um die Auswirkungen deines Handelns auf die Menschen. Du fragst dich: Welchen sozialen Nutzen schaffen wir (z.B. faire Arbeitsbedingungen, Stärkung der lokalen Gemeinschaft, Inklusion)? Und welche sozialen Kosten verursachen wir (z.B. Ausbeutung in der Lieferkette, negative Auswirkungen auf die Gesundheit)?

Praxis-Beispiel: Ein Mode-Label, das T-Shirts herstellt. Auf der ökonomischen Ebene steht der Verkauf von T-Shirts. Auf der ökologischen Ebene wird analysiert, wie viel Wasser der Baumwollanbau verbraucht und welche Chemikalien beim Färben anfallen. Auf der sozialen Ebene werden die Arbeitsbedingungen in der Näherei in Bangladesch oder die Löhne der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen beleuchtet. Der wahre Wert dieser Methode liegt darin, die Zusammenhänge zu erkennen: Die Entscheidung für einen billigeren Lieferanten (ökonomische Ebene) kann zu katastrophalen sozialen und ökologischen Folgen führen.

Ist es sinnvoll, mehrere Canvases für verschiedene Geschäftsbereiche zu erstellen?

Ja, absolut. Sobald dein Unternehmen mehr als nur ein einziges, klares Angebot hat, ist die Arbeit mit mehreren Canvases nicht nur sinnvoll, sondern notwendig, um die strategische Klarheit zu wahren.

Ein großes Unternehmen wie Amazon wäre mit einem einzigen Canvas völlig überfordert. Es hätte mindestens drei grundverschiedene Geschäftsmodelle:

- Ein Canvas für das E-Commerce-Geschäft (ein zweiseitiger Marktplatz, der Käufer und Verkäufer zusammenbringt).

- Ein völlig anderes Canvas für Amazon Web Services (AWS) (ein B2B-Infrastruktur- und Plattformgeschäft).

- Und wieder ein anderes für sein Streaming- und Content-Geschäft (Prime Video).

Die Erstellung separater Canvases schafft nicht nur Klarheit für die einzelnen Bereiche, sondern ermöglicht auch die strategische Steuerung des gesamten Unternehmens. Mit einer sogenannten „Portfolio-Map“ kannst du deine verschiedenen Geschäftsmodelle visualisieren: Du ordnest sie auf einer Matrix an, die zum Beispiel die Profitabilität und das Zukunftsrisiko abbildet. So siehst du sofort, welche deiner Geschäftsmodelle deine „Cash Cows“ sind, welche die riskanten Wetten für die Zukunft sind und welche vielleicht erneuert oder sogar eingestellt werden müssen.

Wie kann ich den Wettbewerb direkt auf meinem Canvas analysieren?

Das Canvas ist ein hervorragendes Werkzeug, um deine eigene Strategie zu schärfen, indem du sie mit der deiner Konkurrenten vergleichst. Hier sind zwei einfache, aber sehr wirkungsvolle Techniken:

- Fülle ein Canvas für deinen Konkurrenten aus: Nimm dir ein leeres Canvas und fülle es komplett aus der Perspektive deines stärksten Wettbewerbers aus. Welches Wertversprechen hat er? Welche Kundensegmente bedient er? Über welche Kanäle erreicht er sie? Was sind seine wahrscheinlichen Kosten? Dieser Perspektivwechsel ist unglaublich aufschlussreich und zwingt dich, die Stärken und Schwächen des anderen wirklich zu verstehen.

- Nutze verschiedene Farben auf deinem eigenen Canvas: Arbeite an deinem eigenen Geschäftsmodell und nutze dann eine zweite Farbe für Post-its (z.B. Rot), um die Aktivitäten deiner Konkurrenz abzubilden. Klebe einen roten Zettel auf den Baustein „Kanäle“, wenn dein Konkurrent einen exklusiven Vertriebsvertrag hat, den du nicht bekommst. Oder klebe ihn auf „Schlüsselressourcen“, wenn er ein Patent besitzt, das dich blockiert.

Durch diese Techniken siehst du auf einen Blick, wo dein Geschäftsmodell bedroht ist, wo die Stärken deines Wettbewerbers liegen und – am allerwichtigsten – wo es Lücken und Schwachstellen gibt, die du mit deinem eigenen, cleveren Geschäftsmodell angreifen kannst.

Wo findest du nützliche Tools, Vorlagen und Ressourcen?

Du musst das Rad nicht neu erfinden, um mit dem Business Model Canvas durchzustarten. Das Internet ist voll von erstklassigen und oft kostenlosen Ressourcen, die dir die Arbeit erleichtern. Es geht nur darum zu wissen, wo man suchen muss und welche Hilfsmittel sich für welchen Zweck am besten eignen.

Business Model Canvas Vorlage zum Downloaden

Du suchst nach einer kostenlosen Business Model Canvas Vorlage mit Ausfüllhilfe? Du findest diese in unserem Template Bereich.

Welche Tools und Software eignen sich für die digitale Erstellung?

Für die digitale Arbeit am Canvas gibt es eine breite Palette an Werkzeugen. Die beste Wahl hängt davon ab, ob du alleine oder im Team arbeitest und wie tief du in die Methodik einsteigen möchtest.

1. Online-Whiteboard-Tools (Die Alleskönner für die Zusammenarbeit)

Das sind die flexibelsten und beliebtesten Werkzeuge für die digitale Arbeit am Canvas. Stell sie dir wie eine unendlich große, digitale Pinnwand vor, auf der du und dein Team in Echtzeit zusammenarbeiten könnt – egal, von wo auf der Welt.

- Miro & Mural: Diese beiden sind die Marktführer und aus gutem Grund extrem populär. Sie bieten nicht nur fertige, professionelle Vorlagen für das Business Model Canvas, sondern auch für unzählige andere strategische Modelle (Lean Canvas, SWOT, Customer Journey Maps etc.). Die Arbeit mit digitalen Post-its fühlt sich fast wie im echten Workshop an. Du kannst Ideen gruppieren, mit Pfeilen verbinden, Kommentare hinterlassen und Präsentationen direkt aus dem Board erstellen. Für die kollaborative Entwicklung und die Dokumentation von Workshop-Ergebnissen sind sie unschlagbar. Die meisten bieten eine kostenlose Version an, die für den Einstieg oft völlig ausreicht.

2. Spezialisierte Canvas-Tools (Einfach und fokussiert)

Wenn dir die großen Whiteboard-Tools zu überladen sind und du einfach nur schnell ein Canvas ausfüllen willst, gibt es schlankere Alternativen.

- Canvanizer: Dieses Tool ist ein gutes Beispiel für einen einfachen und oft kostenlosen Web-Service, der sich genau auf die Erstellung von verschiedenen Canvas-Typen spezialisiert hat. Die Oberfläche ist reduziert und selbsterklärend. Es ist ideal, um schnell eine Idee zu skizzieren, ohne sich erst in eine komplexe Software einarbeiten zu müssen. Ein perfektes Werkzeug für den schnellen Start oder für Einzelpersonen.

3. Präsentations- und Diagramm-Software (Die pragmatische Lösung)

Manchmal ist das beste Werkzeug das, was du bereits hast und beherrschst.

- PowerPoint, Keynote oder Google Slides: Du kannst dir ganz einfach eine Vorlage in dein gewohntes Präsentationstool laden und dort mit Textfeldern arbeiten. Der Vorteil: Du kannst das Canvas direkt in deine Pitch-Präsentation für Investoren integrieren. Der Nachteil: Es ist weniger flexibel und für kollaboratives Brainstorming in Echtzeit eher ungeeignet.

- Lucidchart und ähnliche Diagramm-Tools: Diese Werkzeuge sind ein Mittelweg. Sie sind darauf ausgelegt, Diagramme und Strukturen zu erstellen und bieten daher oft gute Vorlagen und mehr Flexibilität als eine einfache Präsentationsfolie.

Wo gibt es kostenlose Vorlagen und Templates zum Herunterladen?

Du musst niemals für eine einfache Canvas-Vorlage bezahlen. Hochwertige Templates sind im Internet frei und in großer Zahl verfügbar.

- Gezielte Google-Suche: Der schnellste Weg ist eine präzise Suche. Suche nach „Business Model Canvas Vorlage PDF“, wenn du eine Version zum Ausdrucken und für handschriftliche Workshops brauchst. Suche nach „Business Model Canvas Vorlage PowerPoint“ oder „Google Slides Template“, wenn du es direkt in einer Präsentation bearbeiten möchtest.

- In den Tools integriert: Die bereits erwähnten Online-Whiteboard-Tools wie Miro und Mural haben exzellente, professionell gestaltete Vorlagen direkt integriert. Wenn du dich dort (oft kostenlos) anmeldest, kannst du mit einem Klick ein neues, leeres Canvas erstellen und sofort loslegen.

- Worauf du bei einer guten Vorlage achten solltest: Sie sollte ein klares, sauberes Layout haben, die neun Bausteine kurz und verständlich beschreiben und in einer hohen Auflösung vorliegen, damit sie auch auf einem großen A0-Ausdruck noch scharf und gut lesbar ist.

Welche Bücher sind als Ergänzung empfehlenswert?

Um die Methode wirklich zu meistern und über das reine Ausfüllen von Kästchen hinauszukommen, sind diese Bücher eine unschätzbare Hilfe. Sie geben dir die Tiefe und die Denkweise hinter dem Werkzeug.

- „Business Model Generation“ von Osterwalder & Pigneur: Das ist die „Bibel“ und das absolute Standardwerk. Es ist die ursprüngliche Bedienungsanleitung für das Canvas. Das Buch ist extrem visuell gestaltet und erklärt nicht nur die neun Bausteine, sondern zeigt anhand von unzähligen Fallstudien (von Google bis Nespresso), wie Geschäftsmodelle in der Praxis funktionieren. Ein Muss für jeden, der ernsthaft damit arbeiten will.

- „Value Proposition Design“ vom selben Team: Dies ist die unverzichtbare Vertiefung für die beiden wichtigsten Felder: Kundensegmente und Wertversprechen. Das Buch liefert dir ein eigenes, detailliertes Werkzeug – das Value Proposition Canvas –, um die perfekte Passung zwischen dem Problem deines Kunden und deiner Lösung zu finden. Wenn du bei diesen beiden Blöcken feststeckst, ist dieses Buch die Antwort.

- „The Lean Startup“ von Eric Ries: Dieses Buch liefert den methodischen Überbau. Während das Canvas dir hilft, dein Geschäftsmodell zu entwerfen und deine Annahmen zu formulieren, gibt dir „The Lean Startup“ die wissenschaftliche Methode (Bauen-Messen-Lernen), um diese Annahmen systematisch und schnell in der realen Welt zu testen. Beide Bücher zusammen sind ein unschlagbares Duo.

- „Testing Business Ideas“ von David J. Bland & Alex Osterwalder: Dies ist die praktische Werkzeugkiste oder das „Kochbuch der Experimente“. Es schließt die Lücke zwischen „Ich habe eine Annahme“ und „Wie teste ich sie jetzt konkret?“. Das Buch ist ein Katalog mit 44 detailliert beschriebenen Experimenten – von einfachen Interviews bis zu komplexen Prototypen –, die dir helfen, deine Ideen schnell und günstig zu validieren.

Darf das Business Model Canvas rechtlich frei verwendet werden?

Ja, und das ist einer der Gründe für seinen weltweiten Erfolg. Du kannst es völlig frei und ohne rechtliche Bedenken nutzen.

Das von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur entwickelte Business Model Canvas ist unter einer Creative Commons Lizenz (CC BY-SA) veröffentlicht. In einfachen Worten bedeutet das:

- BY (Namensnennung): Du darfst das Canvas für alles nutzen, musst aber fairerweise die Erfinder als Quelle nennen, wenn du es in eigenen Werken oder Präsentationen teilst.

- SA (Weitergabe unter gleichen Bedingungen): Wenn du eine eigene, abgewandelte Version des Canvas erstellst und diese veröffentlichst, solltest du sie unter dieselbe offene Lizenz stellen. So gibst du der Community etwas zurück und ermöglichst es anderen, auf deiner Arbeit aufzubauen, so wie du auf der Arbeit der Erfinder aufbauen konntest.

Für dich in der Praxis heißt das: Ob für dein eigenes Unternehmen, für Kunden-Workshops, in einer Uni-Vorlesung oder sogar als Abbildung in einem Buch – du kannst das Canvas ohne Sorgen und ohne Lizenzgebühren einsetzen.