Was ist ein Value Proposition Canvas?

Definition

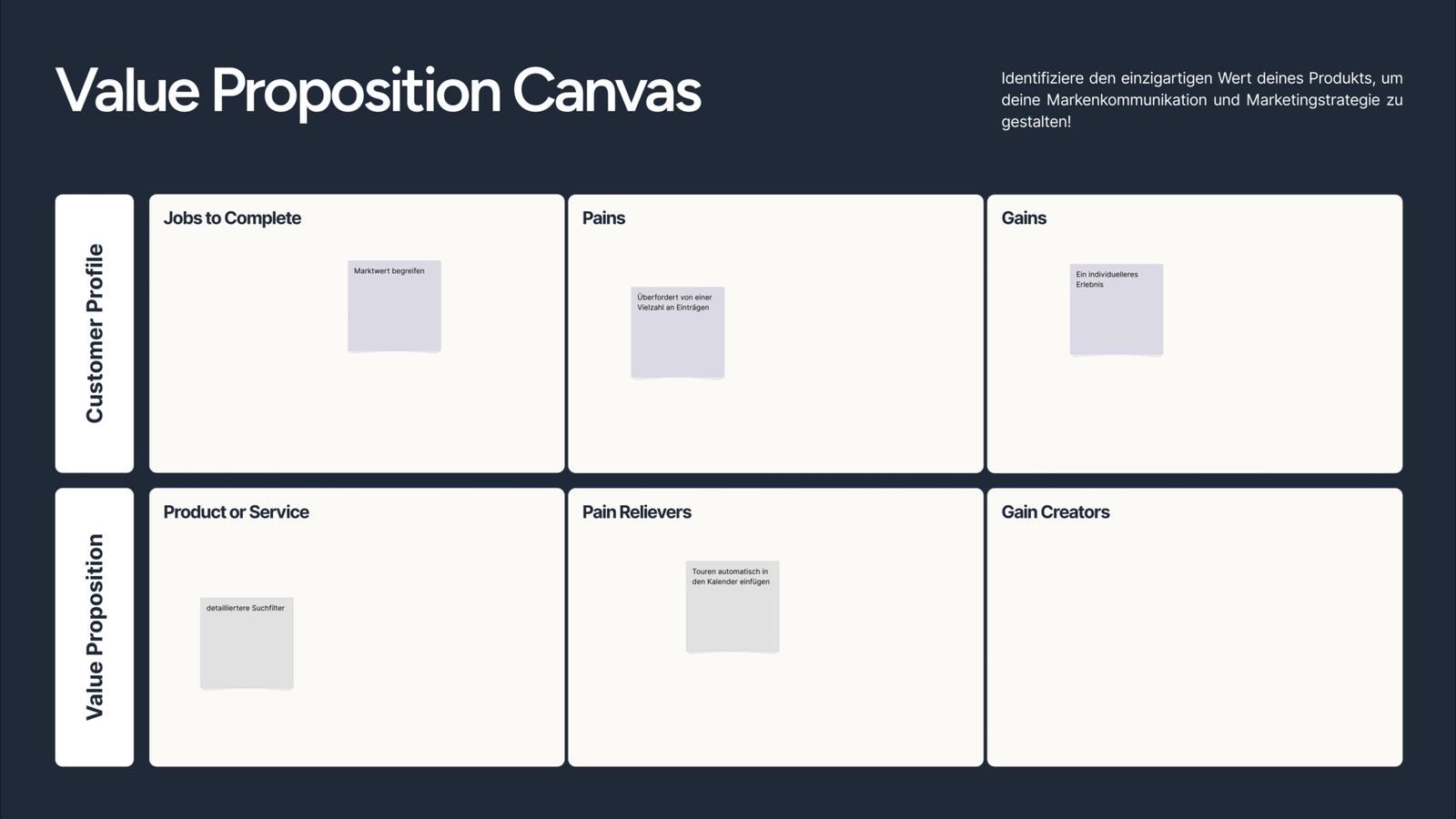

Das Value Proposition Canvas ist ein visuelles und strategisches Werkzeug. Es hilft dir dabei, dein Wertversprechen systematisch zu entwerfen, zu testen und zu verfeinern, damit es perfekt auf die Bedürfnisse deiner Kunden zugeschnitten ist. Stell es dir wie eine Brücke zwischen deinem Produkt und deinem Kunden vor.

Das Canvas besteht aus zwei Hauptteilen: dem Kundenprofil (Customer Profile) und der Wertkarte (Value Map). Das Kundenprofil hilft dir, ein tiefes Verständnis für deine Zielgruppe zu entwickeln – ihre Aufgaben, ihre Probleme und ihre Wünsche. Die Wertkarte hilft dir zu beschreiben, wie dein Angebot konkret auf diese Bedürfnisse eingeht. Ziel ist es, eine perfekte Passung, den sogenannten „Fit“, zwischen diesen beiden Seiten zu erreichen.

Das Value Proposition Canvas ist kein isoliertes Instrument. Es ist eine detaillierte Ergänzung zum Business Model Canvas und konzentriert sich auf die zwei wichtigsten Bausteine: das Kundensegment und das Wertversprechen. Es zwingt dich, die Perspektive zu wechseln – weg von der reinen Produktverliebtheit, hin zu echter Kundenempathie.

Keyfacts zum Value Preposition Canvas

Wofür wird das Value Proposition Canvas verwendet?

Du nutzt das Value Proposition Canvas, um das Risiko zu minimieren, etwas zu entwickeln, das niemand braucht. Es dient als zentrales Kommunikationsinstrument, das sicherstellt, dass dein gesamtes Team – von der Produktentwicklung über das Marketing bis zum Vertrieb – ein einheitliches Verständnis vom Kunden und dem zu schaffenden Wert hat.

Konkret hilft es dir bei folgenden Aufgaben:

- Produktentwicklung: Du entwirfst Features, die direkt auf die Pains und Gains der Kunden einzahlen.

- Marketing & Vertrieb: Du formulierst Botschaften, die den Nerv deiner Zielgruppe treffen, weil du ihre Sprache sprichst.

- Strategische Ausrichtung: Du triffst fundierte Entscheidungen darüber, welche Kundenbedürfnisse du priorisieren und welche du bewusst ignorieren solltest.

- Risikominimierung: Du wandelst Annahmen in überprüfbare Hypothesen um, bevor du wertvolle Zeit und Geld in die Entwicklung investierst.

Wer hat das Value Proposition Canvas entwickelt?

Das Value Proposition Canvas wurde von Dr. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur und Alan Smith entwickelt und in ihrem Bestseller „Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want“ vorgestellt. Es ist die logische Weiterentwicklung ihres ersten bahnbrechenden Buches „Business Model Generation“.

Die Autoren gründeten das Unternehmen Strategyzer, das sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen weltweit bei der Anwendung dieser visuellen Werkzeuge für Strategie und Innovation zu unterstützen. Ihre Arbeit hat die Art und Weise, wie Startups und Konzerne über Geschäftsmodelle nachdenken, nachhaltig verändert.

Was ist der Unterschied zwischen dem Value Proposition Canvas und dem Business Model Canvas?

Das Value Proposition Canvas ist ein Ausschnitt, ein „Zoom-in“, auf zwei der neun Bausteine des Business Model Canvas (BMC). Während das BMC das gesamte Geschäftsmodell auf einer Seite abbildet, konzentriert sich das VPC ausschließlich auf die Beziehung zwischen deinem Kundensegment und deinem Wertversprechen.

Stell dir das Business Model Canvas wie den Stadtplan einer Metropole vor. Er zeigt dir alle wichtigen Viertel und wie sie miteinander verbunden sind (Infrastruktur, Finanzen, Partner). Das Value Proposition Canvas hingegen ist der detaillierte Bauplan für das wichtigste Gebäude dieser Stadt: den Ort, an dem der Austausch von Wert zwischen dir und deinem Kunden stattfindet. Du kannst das VPC nicht ohne das BMC denken und umgekehrt. Das VPC hilft dir, die beiden wichtigsten Felder des BMC – Value Propositions und Customer Segments – mit Leben und Fakten zu füllen.

Welche beiden Hauptkomponenten hat das Value Proposition Canvas?

Das Canvas ist klar in zwei Hälften unterteilt, die sich gegenseitig spiegeln. Auf der rechten Seite analysierst du deinen Kunden (Beobachten & Verstehen), auf der linken Seite gestaltest du dein Angebot (Entwerfen & Anpassen).

Das Kundenprofil (Customer Profile)

Die rechte Seite, dargestellt als Kreis, ist dem Kunden gewidmet. Hier geht es darum, Empathie aufzubauen und die Welt aus der Sicht deiner Zielgruppe zu sehen. Du verlässt deine eigene Perspektive und wirst zum Forscher. Das Kundenprofil unterteilt sich in drei Bereiche:

- Customer Jobs: Was versucht dein Kunde in seinem Leben oder seiner Arbeit zu erledigen?

- Pains (Schmerzen): Welche Probleme, Frustrationen und Risiken treten dabei auf?

- Gains (Gewinne): Welche positiven Ergebnisse, Wünsche und Vorteile erhofft sich der Kunde?

Die Wertkarte (Value Map)

Die linke Seite, dargestellt als Quadrat, repräsentiert dein Unternehmen und dein Angebot. Hier beschreibst du, wie du auf die im Kundenprofil identifizierten Punkte eingehst. Die Wertkarte unterteilt sich ebenfalls in drei Bereiche:

- Products & Services: Welche Produkte und Dienstleistungen bietest du an?

- Pain Relievers (Schmerzlinderer): Wie genau lindern deine Produkte die Schmerzen des Kunden?

- Gain Creators (Gewinnbringer): Wie genau erzeugen deine Produkte die vom Kunden gewünschten Gewinne?

Was bedeutet „Fit“ beim Value Proposition Canvas?

Der „Fit“ ist der magische Moment, in dem deine Wertkarte perfekt auf das Kundenprofil abgestimmt ist. Du erreichst den Fit, wenn deine Kunden begeistert sind, weil dein Angebot ihre wichtigsten Jobs erleichtert, ihre größten Schmerzen lindert und ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt. Es ist der Beweis, dass du etwas Relevantes geschaffen hast.

Die Entwickler unterscheiden drei Stufen des Fits:

- Problem-Solution Fit (Der Fit auf dem Papier): Du hast erste Belege dafür gefunden, dass deine Kunden sich für bestimmte Jobs, Pains und Gains interessieren. Du hast darauf basierend eine erste Version deiner Wertkarte entworfen. In dieser Phase existiert der Fit hauptsächlich auf dem Papier, basierend auf erster Recherche und Annahmen.

- Product-Market Fit (Der Fit im Markt): Du hast handfeste Beweise, dass deine Produkte und Dienstleistungen bei den Kunden Anklang finden und am Markt Traktion erzeugen. Kunden kaufen dein Produkt, nutzen es regelmäßig und empfehlen es weiter. Das ist das große Ziel für jedes Startup.

- Business Model Fit (Der Fit in der Kasse): Du hast den Beweis erbracht, dass dein Wertversprechen in ein profitables und skalierbares Geschäftsmodell eingebettet werden kann. Das bedeutet, die Kosten zur Wertschöpfung (linke Seite des Business Model Canvas) sind niedriger als die Einnahmen, die du damit generierst (rechte Seite des BMC).

Warum ist das Value Proposition Canvas für Startups und KMU so wichtig?

Für Startups und kleine bis mittlere Unternehmen (KMU) ist das Value Proposition Canvas überlebenswichtig. Es hilft, die knappen Ressourcen – Zeit, Geld und Energie – auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren und das größte Risiko jeder Gründung systematisch zu adressieren: ein Produkt zu bauen, für das es keinen Markt gibt.

Risikominimierung durch Kundenfokus

Die häufigste Todesursache für Startups ist nicht der Mangel an Geld oder ein starker Wettbewerb, sondern die Entwicklung eines Produkts, das niemand haben will („no market need“). Das VPC zwingt dich von Anfang an, deine Idee aus der Perspektive des Kunden zu betrachten. Es ersetzt Bauchgefühl und vage Annahmen durch eine strukturierte Analyse und überprüfbare Hypothesen.

Effiziente Ressourcennutzung

Als Gründer oder KMU kannst du es dir nicht leisten, Monate oder Jahre in die falsche Richtung zu entwickeln. Das Canvas hilft dir, deine Produkt-Roadmap zu priorisieren. Anstatt zehn Features zu bauen, von denen du hoffst, dass eines davon ankommt, konzentrierst du dich auf die zwei oder drei Features, die die größten Schmerzen lindern oder die wichtigsten Gewinne schaffen. Das spart Entwicklungskosten und beschleunigt den Weg zum Product-Market Fit.

Schaffung einer gemeinsamen Sprache

Das Canvas dient als gemeinsames Referenzdokument für dein gesamtes Team. Ob im Gespräch zwischen Entwicklern und Marketing-Managern oder bei der Präsentation vor Investoren – das visualisierte Wertversprechen stellt sicher, dass alle über dasselbe sprechen. Es schafft Klarheit und richtet alle Anstrengungen auf ein gemeinsames Ziel aus: die Schaffung von Wert für den Kunden.

Was versteht man unter einer Value Proposition (Wertversprechen)?

Dein Wertversprechen ist eine klare und prägnante Aussage darüber, welchen konkreten Nutzen du deinen Kunden bietest. Es beantwortet die zentrale Frage des Kunden: „Warum sollte ich dein Produkt kaufen und nicht das eines Wettbewerbers oder gar nichts tun?“ Es ist das Versprechen von Wert, das du lieferst und kommunizierst.

Ein gutes Wertversprechen ist kein Werbeslogan. Es ist das Herzstück deiner Geschäftsstrategie und sollte die folgenden Fragen beantworten:

- Relevanz: Wie löst dein Produkt die Probleme des Kunden oder verbessert seine Situation?

- Quantifizierbarer Wert: Welche spezifischen Vorteile liefert es? (z.B. Zeitersparnis, Kostenreduktion, weniger Stress)

- Differenzierung: Warum sollte der Kunde dich und nicht die Konkurrenz wählen?

Ein starkes Beispiel ist das von Slack: „Sei bei der Arbeit produktiver und das mit weniger Aufwand.“ Es adressiert einen klaren Job (produktiver sein), einen Pain (Aufwand) und verspricht einen klaren Nutzen.

Wie hängt das Value Proposition Canvas mit dem Jobs-to-be-Done Framework zusammen?

Das Value Proposition Canvas ist untrennbar mit dem Jobs-to-be-Done (JTBD) Framework verbunden. Die Theorie des JTBD, maßgeblich geprägt von Clayton Christensen, besagt, dass Kunden Produkte nicht einfach kaufen – sie „heuern“ sie an, um einen bestimmten „Job“ in ihrem Leben zu erledigen.

Das berühmte Beispiel ist der Milchshake: Kunden kauften ihn nicht, weil er süß und cremig war, sondern um die lange, langweilige Autofahrt zur Arbeit zu überbrücken. Der Job war nicht „Hunger stillen“, sondern „einen Begleiter für die Fahrt haben“.

Das Value Proposition Canvas operationalisiert diese Theorie. Der Bereich „Customer Jobs“ ist eine direkte Anwendung des JTBD-Denkens. Er zwingt dich, über die demografischen Merkmale deiner Kunden hinauszudenken und dich auf ihre wahren Motivationen und den Kontext zu konzentrieren, in dem sie handeln. Das Verständnis des „Jobs“ ist der Ausgangspunkt für jedes erfolgreiche Wertversprechen.

Was sind die Vorteile des Value Proposition Canvas gegenüber anderen Methoden?

Es gibt viele Werkzeuge für die Strategie- und Produktentwicklung, doch das Value Proposition Canvas hat einige einzigartige Vorteile, die es besonders für Gründer und Innovatoren wertvoll machen.

Visuell und intuitiv

Das Gehirn verarbeitet visuelle Informationen 60.000 Mal schneller als Text. Das Canvas nutzt dies, indem es komplexe Zusammenhänge zwischen Kundenbedürfnissen und deinem Angebot auf einer einzigen Seite sichtbar und greifbar macht. Es fördert die Diskussion und das gemeinsame Verständnis im Team auf eine Weise, die ein 50-seitiges Word-Dokument niemals könnte.

Kundenzentriert by Design

Viele Teams beginnen mit ihrer Idee, ihrer Technologie oder ihrem Produkt („Inside-Out“). Das Canvas zwingt zu einem Perspektivwechsel. Du musst zwingend mit der rechten Seite, dem Kunden, beginnen („Outside-In“). Diese eingebaute Regel verhindert, dass du Lösungen für Probleme entwickelst, die gar nicht existieren.

Praktisch und umsetzbar

Das Canvas ist kein rein akademisches Modell. Jeder Eintrag auf dem Canvas, insbesondere auf der Kundenseite, ist eine Annahme, die in eine testbare Hypothese umgewandelt werden kann. Es schlägt die Brücke zwischen der abstrakten Idee und dem konkreten Experiment. Aus einem ausgefüllten Canvas lassen sich direkt Interviewfragen, Umfragen oder Prototypen-Anforderungen ableiten.

Die rechte Seite des Canvas im Detail: Das Kundenprofil

Jetzt tauchen wir tief in die rechte Seite des Canvas ein – das Kundenprofil. Um es auszufüllen, musst du zum Detektiv werden. Deine Aufgabe ist es, durch Beobachtung, Gespräche und Empathie ein möglichst scharfes Bild deiner Zielgruppe zu zeichnen. Vergiss für einen Moment deine eigene Lösung und konzentriere dich voll und ganz auf den Kunden.

Um die Theorie greifbarer zu machen, begleiten wir ein fiktives, aber realistisches Beispiel: Wir sind ein kleines Startup und wollen ein Projektmanagement-Tool speziell für freiberufliche Grafikdesigner entwickeln. Nennen wir unsere fiktive Designerin „Clara“.

Was sind „Customer Jobs“ im Value Proposition Canvas?

Customer Jobs sind die Aufgaben, die deine Kunden in ihrem beruflichen oder privaten Leben erledigen wollen. Es sind die Ziele, die sie erreichen möchten, oder die Probleme, die sie zu lösen versuchen. Es geht um die eigentliche Motivation hinter ihrem Handeln.

Für unsere Designerin Clara könnten die Jobs so aussehen: Ein funktionaler Job ist „Kundenfeedback effizient sammeln und umsetzen“. Ein sozialer Job ist „vor dem Kunden als organisierte und professionelle Partnerin auftreten“. Ein emotionaler Job ist „den Stress durch unklare Deadlines und unzählige Korrekturschleifen reduzieren“.

Funktionale Jobs

Dies sind die offensichtlichsten und praktischsten Aufgaben. Es geht darum, eine konkrete Tätigkeit von A nach B zu bringen.

- Beispiele: einen Rasen mähen, einen Bericht für den Chef schreiben, gesunde Mahlzeiten für die Familie kochen, von Berlin nach München reisen.

Soziale Jobs

Diese Jobs hängen damit zusammen, wie ein Kunde von anderen wahrgenommen werden möchte. Es geht um Status, Ansehen und Zugehörigkeit.

- Beispiele: als kompetenter Fachmann gelten, als modebewusst wahrgenommen werden, ein guter Gastgeber sein, als umweltbewusster Konsument auftreten.

Emotionale (Persönliche) Jobs

Hier geht es um das Erreichen eines bestimmten Gefühlszustands. Diese Jobs sind oft die stärksten Treiber, aber am schwierigsten zu artikulieren.

- Beispiele: Sicherheit für die eigene Familie empfinden, Seelenfrieden bei Finanzentscheidungen haben, das Gefühl von Abenteuer beim Reisen erleben, Stress bei der Arbeit reduzieren.

Unterstützende Jobs (Supporting Jobs)

Dies sind Aufgaben, die im Kontext der Haupt-Jobs anfallen. Sie sind oft eine Voraussetzung oder ein Teil des gesamten Prozesses.

- Beispiele: Angebote vergleichen (Käufer-Job), eine Lösung installieren und einrichten (Mitgestaltungs-Job), den Fortschritt überwachen (Kontroll-Job), ein Abonnement kündigen (Abschluss-Job).

Wie definiert man „Pains“ (Schmerzpunkte) richtig?

Pains sind alle negativen Erfahrungen, Emotionen und Risiken, die ein Kunde vor, während oder nach der Erledigung eines Jobs erlebt. Es sind die Steine, die ihm im Weg liegen. Je konkreter und schmerzhafter der Pain, desto wertvoller ist eine Lösung dafür.

Bei Clara sehen die Pains so aus: Ein großes unerwünschtes Ergebnis ist, dass „Feedback und Korrekturwünsche verstreut über E-Mails, WhatsApp und Telefonanrufe ankommen“. Ein Hindernis ist, dass sie „keine Zeit hat, aufwendige All-in-one-Tools zu lernen“. Ein Risiko ist, dass „wichtige Informationen verloren gehen und sie am Ende eine falsche Version liefert“.

Unerwünschte Ergebnisse und Probleme

Das sind die funktionalen oder emotionalen Nachteile, die bei der Joberledigung auftreten.

- Beispiele: „Die Software stürzt ständig ab“, „Die Qualität des Essens ist schlecht“, „Diese Aufgabe ist extrem langweilig“, „Ich sehe am Ende unprofessionell aus“.

Hindernisse (Obstacles)

Das sind Faktoren, die den Kunden davon abhalten, einen Job überhaupt zu beginnen oder ihn erfolgreich abzuschließen.

- Beispiele: „Ich habe nicht genug Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen“, „Die bestehenden Lösungen sind viel zu teuer für mich“, „Mir fehlt das nötige Wissen, um anzufangen“.

Risiken (unerwünschte potenzielle Ergebnisse)

Das ist alles, was schiefgehen könnte und negative Konsequenzen hätte. Risiken erzeugen Unsicherheit.

- Beispiele: „Ich könnte meine Daten verlieren, wenn ich diese Cloud-Lösung nutze“, „Wenn ich das falsche Outfit wähle, mache ich mich lächerlich“, „Diese Investition könnte sich als finanzieller Reinfall erweisen“.

Was sind typische Beispiele für Customer Pains?

Um dir die Identifikation von Pains zu erleichtern, findest du hier eine Liste typischer Kategorien:

- Funktional: Die Lösung funktioniert nicht, ist unzuverlässig, hat eine schlechte Performance.

- Finanziell: Es ist zu teuer, es gibt versteckte Kosten, es führt zu Umsatzeinbußen.

- Zeitlich: Es dauert zu lange, es sind zu viele Schritte nötig, es verschwendet meine Zeit.

- Prozessual: Es ist zu kompliziert, erfordert zu viel Aufwand, ist schwer zu verstehen.

- Emotional: Ich fühle mich frustriert, dumm, unsicher, gestresst oder gelangweilt.

- Sozial: Ich könnte mein Gesicht verlieren, schlecht dastehen, an Ansehen verlieren.

Was versteht man unter „Gains“ (Gewinne/Erwartungen) beim Value Proposition Canvas?

Gains sind die positiven Ergebnisse, Vorteile und Wünsche, die sich deine Kunden erhoffen. Gains sind nicht einfach das Gegenteil von Pains. Sie beschreiben die angestrebten Ziele und den zusätzlichen Nutzen, der über die reine Problemlösung hinausgeht.

Claras ersehnte Gains wären: Ein erwünschter Gain ist, „alle Kundendialoge und Dateiversionen an einem einzigen Ort zu haben“. Ein unerwarteter Gain könnte sein, dass „das Tool automatisch ein übersichtliches PDF mit allen Korrekturphasen für die Schlussrechnung erstellt“, was ihre Professionalität unterstreicht und ihr Zeit spart.

Erforderliche Gains (Required Gains)

Dies ist die absolute Basiserwartung an eine Lösung. Ohne sie funktioniert das Produkt schlichtweg nicht.

- Beispiel: Von einem Smartphone erwarte ich, dass ich damit telefonieren kann. Von einem Auto erwarte ich, dass es fährt.

Erwartete Gains (Expected Gains)

Das sind die Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen, auch wenn das Produkt ohne sie funktionieren würde.

- Beispiel: Von einem neuen Smartphone erwarte ich, dass es ein ansprechendes Design hat. Von einem Restaurant erwarte ich eine saubere Toilette.

Erwünschte Gains (Desired Gains)

Das sind die Gewinne, die Kunden sich explizit wünschen und oft in Gesprächen äußern. Hier liegt großes Potenzial für dein Wertversprechen.

- Beispiel: „Ich wünschte, mein Smartphone würde sich nahtlos mit meinem Laptop und Tablet synchronisieren.“

Unerwartete Gains (Unexpected Gains)

Das sind die wahren Innovationen, die die Erwartungen der Kunden bei weitem übertreffen und Begeisterung auslösen. Kunden wissen oft selbst nicht, dass sie sich diese Gains wünschen, bis sie ihnen angeboten werden.

- Beispiel: Als das erste iPhone mit dem App Store auf den Markt kam, hatte niemand erwartet, welche neuen Möglichkeiten sich dadurch eröffnen würden.

Wie priorisiert man Customer Jobs, Pains und Gains?

Du kannst nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Der Schlüssel liegt in der Priorisierung. Finde heraus, welche Punkte für deinen Kunden die größte Bedeutung haben. Frage dich bei jedem Punkt:

- Jobs: Wie wichtig ist dieser Job für den Kunden? Wie oft tritt er auf?

- Pains: Wie extrem ist dieser Schmerz? Wie sehr leidet der Kunde darunter?

- Gains: Wie essenziell ist dieser Gewinn? Wie sehr würde sich der Kunde darüber freuen?

Nutze eine einfache Skala von „Sehr wichtig“ bis „Unwichtig“ oder vergebe Punkte von 1 bis 10. Konzentriere deine Energie auf die Top 3 Jobs, Top 3 Pains und Top 3 Gains. Das sind die Angriffspunkte für deine Value Map.

Sollte man für jedes Kundensegment ein eigenes Customer Profile erstellen?

Ja, unbedingt. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Arbeit mit dem Canvas. Ein B2B-Kunde (z. B. eine Marketingagentur) hat völlig andere Jobs, Pains und Gains als ein B2C-Kunde (z. B. ein Student), selbst wenn sie ein ähnliches Produkt nutzen.

Wenn du versuchst, mehrere Segmente in einem Profil zu vermischen, wird dein Ergebnis unscharf und unbrauchbar. Erstelle für jedes relevante Kundensegment ein eigenes, separates Value Proposition Canvas. Beginne mit dem Segment, das du für das wichtigste oder profitabelste hältst, und arbeite dich von dort aus vor.

Die linke Seite des Canvas und wie sie mit dem Kundenprofil zusammenspielt

Nachdem du ein tiefes Verständnis für deinen Kunden entwickelt hast, wechselst du die Perspektive. Du schlüpfst in die Rolle des Gestalters und füllst die linke Seite des Canvas, die Wertkarte, aus. Deine Aufgabe ist es nun, ein Angebot zu entwerfen, das passgenau auf die zuvor identifizierten Jobs, Pains und Gains deines Kunden eingeht.

Kehren wir nun zu unserem Beispiel zurück: dem Projektmanagement-Tool für unsere Designerin Clara. Wie können wir eine Wertkarte erstellen, die genau auf ihr Profil passt?

Was sind „Products & Services“ im Value Proposition Canvas?

Dies ist der einfachste Teil der Wertkarte. Hier listest du schlichtweg alle Produkte und Dienstleistungen auf, die du anbietest und die deinem Kunden helfen sollen, seine Jobs zu erledigen. Sei dabei so vollständig wie möglich.

Denke nicht nur an dein Kernprodukt, sondern auch an alle unterstützenden Elemente:

- Physisch/Greifbar: Ein physisches Produkt, eine Hardware.

- Digital/Virtuell: Eine Software, eine App, eine Online-Plattform.

- Immateriell: Dienstleistungen wie Beratung, Kundensupport, Schulungen oder auch Lizenzen und Urheberrechte.

- Finanziell: Finanzdienstleistungen wie Kredite, Versicherungen oder Investmentfonds.

Was sind „Pain Relievers“ (Schmerzlinderer) und wie definiert man sie?

Pain Relievers beschreiben, wie genau deine Produkte und Dienstleistungen die spezifischen Schmerzpunkte deiner Kunden lindern oder beseitigen. Es geht nicht darum, Features aufzuzählen, sondern den konkreten Nutzen in Bezug auf die Pains zu formulieren.

Für Clara könnte ein Pain Reliever lauten: „Führt alle Kommentare und Nachrichten aus E-Mails und Messengern automatisch an einem Ort zusammen, damit keine Information mehr verloren geht.“ Dieser Schmerzlinderer adressiert direkt ihren Pain der verstreuten Kommunikation.

Was versteht man unter „Gain Creators“ (Gewinnbringer)?

Gain Creators beschreiben, wie deine Produkte und Dienstleistungen die von den Kunden gewünschten Gewinne (Gains) erzeugen. Sie zeigen auf, wie du die Erwartungen deiner Kunden nicht nur erfüllst, sondern übertrifft und ihnen einen zusätzlichen, positiven Wert lieferst.

Ein passender Gewinnbringer für Clara wäre: „Erstellt auf Knopfdruck einen professionellen Projekt-Report, der den gesamten Abstimmungsprozess dokumentiert. Das hilft ihr, vor dem Kunden organisiert aufzutreten und ihren Aufwand transparent zu machen.“ Dies spricht direkt ihren sozialen Job und ihren Wunsch nach Professionalität an.

Wie stellt man sicher, dass Pain Relievers wirklich die Customer Pains lösen?

Du stellst dies sicher, indem du extrem präzise und explizit bist. Der häufigste Fehler ist, vage zu bleiben und Features mit Nutzen zu verwechseln. Ein Pain Reliever muss eine direkte Antwort auf einen Pain sein.

Eine gute Methode ist die „So what?“-Frage. Wenn du einen Pain Reliever formulierst, frage dich immer: „Na und? Was hat der Kunde davon?“

- Beispiel: „Unsere App hat eine neue Benutzeroberfläche.“

- Frage: „Na und?“

- Antwort: „Dadurch finden Nutzer die wichtigsten Funktionen 50 % schneller.“

- Besserer Pain Reliever: „Ermöglicht es dir, deine wichtigsten Aufgaben in der Hälfte der Zeit zu erledigen, wodurch du weniger Frust und mehr Kontrolle hast.“

Letztendlich kannst du die Wirksamkeit aber nur durch eines sicherstellen: Testen. Du musst mit echten Kunden sprechen und herausfinden, ob sie den von dir beschriebenen Nutzen genauso sehen.

Was ist der Unterschied zwischen Features (Produktmerkmalen) und Benefits (Kundennutzen)?

Diese Unterscheidung ist das Herzstück einer guten Wertkarte. Ein Feature ist das, was dein Produkt ist oder kann. Ein Benefit ist das, was der Kunde dadurch erhält oder fühlt. Menschen kaufen keine Features, sie kaufen die bessere Version ihrer selbst.

- Feature: Ein Bohrer hat einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku.

- Benefit: Du kannst den ganzen Tag arbeiten, ohne den Akku wechseln zu müssen, und erledigst dein Projekt schneller.

- Feature: Eine Kamera hat 24 Megapixel.

- Benefit: Du kannst gestochen scharfe Erinnerungen festhalten, die auch als großes Poster noch brillant aussehen.

Pain Relievers und Gain Creators sind immer Benefits. Die Liste deiner Produkte und Services enthält die Features.

Wie vermeidet man Feature-fokussiertes Denken bei der Value Map?

Der beste Trick, um vom Feature-Denken wegzukommen, ist ein einfacher Satzbau. Beginne deine Formulierungen für Pain Relievers und Gain Creators immer mit einem aktiven Verb, das den Nutzen für den Kunden beschreibt:

- „Ermöglicht dir, …“

- „Hilft dir dabei, …“

- „Reduziert deinen …“

- „Steigert dein …“

- „Befreit dich von …“

Dieser sprachliche Kniff zwingt dich automatisch in die Kundenperspektive und hilft dir, den Fokus auf den echten Mehrwert zu legen.

Der praktische Leitfaden: Das Value Proposition Canvas in der Anwendung

Theorie ist gut, aber wie wendet man das Canvas nun konkret an? Dieser Abschnitt gibt dir eine praxisnahe Anleitung für deinen eigenen Workshop und die Erstellung deines ersten Value Proposition Canvas.

Wie führt man einen Value Proposition Canvas Workshop durch?

Ein Workshop ist die effektivste Methode, um das Canvas mit Leben zu füllen. Es ist ein kreativer und kollaborativer Prozess. Lade dein Team ein, drucke das Canvas groß aus oder nutze ein digitales Whiteboard und sorge für ausreichend Haftnotizen (Post-its) und Stifte.

Der Ablauf ist meist wie folgt:

- Einführung (15 Min.): Erkläre das Ziel des Workshops und die Funktionsweise des Canvas.

- Kundensegment definieren (10 Min.): Einigt euch auf ein klares Kundensegment, das ihr betrachten wollt.

- Brainstorming Kundenprofil (30-45 Min.): Jede Person schreibt für sich Ideen zu Jobs, Pains und Gains auf einzelne Haftnotizen.

- Diskussion & Clustering Kundenprofil (30-45 Min.): Tragt alle Notizen auf dem Canvas zusammen, gruppiert Duplikate und diskutiert die Punkte.

- Priorisierung Kundenprofil (15 Min.): Wählt gemeinsam die 3-5 wichtigsten Jobs, Pains und Gains aus.

- Brainstorming Wertkarte (30-45 Min.): Basierend auf den priorisierten Kundenbedürfnissen, brainstormt nun jeder für sich Ideen zu Pain Relievers und Gain Creators.

- Diskussion & Fit-Analyse (30-45 Min.): Tragt die Wertkarten-Ideen zusammen und prüft kritisch: Adressieren unsere Pain Relievers die wichtigsten Pains? Schaffen unsere Gain Creators die wichtigsten Gains? Wo gibt es Lücken?

- Nächste Schritte definieren (15 Min.): Haltet die wichtigsten Annahmen und offenen Fragen fest und plant, wie ihr diese validieren wollt.

Mit welcher Seite sollte man beim Ausfüllen beginnen?

Immer mit der rechten Seite – dem Kundenprofil. Das ist die goldene Regel. Wenn du mit deinem Produkt beginnst (linke Seite), läufst du Gefahr, dir die Kundenbedürfnisse so zurechtzubiegen, dass sie zu deiner Lösung passen. Das ist das „Inside-Out“-Denken, das du vermeiden willst.

Starte mit Empathie. Verstehe zuerst den Kunden in der Tiefe. Erst wenn du ein klares Bild von seinen Jobs, Pains und Gains hast, solltest du darüber nachdenken, wie dein Angebot darauf eine Antwort geben kann.

Welche Vorbereitungen sind für einen VPC Workshop nötig?

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Sorge für folgende Dinge:

- Das richtige Team: Lade eine diverse Gruppe von 4-7 Personen ein.

- Der richtige Raum: Ein Raum mit einer großen freien Wand oder einem Whiteboard ist ideal.

- Das richtige Material:

- Großer Ausdruck des Value Proposition Canvas (mindestens A0).

- Haftnotizen in verschiedenen Farben (z.B. eine Farbe pro Bereich: Gelb für Jobs, Pink für Pains, Grün für Gains).

- Gute Stifte für alle (z.B. Edding oder Sharpies).

- Optional: Klebepunkte zur Priorisierung.

- Recherche-Ergebnisse: Falls bereits vorhanden, bringe Personas, Interview-Transkripte, Umfrageergebnisse oder Marktdaten mit. Diese dienen als wertvoller Input.

- Fokus: Kommuniziere klar, welches Kundensegment im Fokus steht, um endlose Diskussionen zu vermeiden.

Welche Teilnehmer sollten bei einem VPC Workshop dabei sein?

Die besten Ergebnisse erzielst du mit einer multidisziplinären Gruppe. Verschiedene Perspektiven bereichern die Diskussion und decken blinde Flecken auf. Eine ideale Besetzung umfasst Vertreter aus:

- Produktentwicklung/Technik: Sie wissen, was technisch machbar ist.

- Marketing: Sie verstehen, wie man den Markt und die Kunden anspricht.

- Vertrieb/Kundenservice: Sie haben den direktesten Draht zum Kunden und hören täglich von deren Problemen.

- Design/UX: Sie sind Experten für Nutzererfahrung und Empathie.

- Strategie/Geschäftsführung: Sie behalten das große Ganze im Blick.

Wichtig ist, dass alle Teilnehmer offen für neue Ideen sind und die Meinung der anderen respektieren. Ein neutraler Moderator kann helfen, den Prozess zu steuern.

Wie lange dauert es ungefähr, ein Value Proposition Canvas zu erstellen?

Für einen ersten Entwurf solltest du einen dedizierten Workshop von etwa 3 bis 4 Stunden einplanen. In dieser Zeit könnt ihr ein Kundensegment tiefgehend analysieren und eine erste Version der Wertkarte entwickeln.

Bedenke aber: Das Canvas ist kein einmaliges Dokument. Die erste Version ist voller Annahmen. Der eigentliche Prozess des Testens, Lernens und Überarbeitens kann sich über Wochen oder Monate erstrecken, bis du einen validierten Fit erreicht hast.

Sollte man das Canvas digital oder analog erstellen?

Beides hat Vor- und Nachteile. Die Wahl hängt von deinem Team und der Situation ab.

- Analog (Papier & Haftnotizen):

- Vorteile: Fördert die Kreativität und das haptische Erleben. Menschen bewegen sich, stehen auf, diskutieren lebhafter. Es schafft eine höhere Energie im Raum.

- Nachteile: Schwieriger zu teilen und zu dokumentieren (man muss es abfotografieren). Nicht geeignet für Remote-Teams.

- Digital (Online-Whiteboard-Tools):

- Vorteile: Perfekt für verteilte Teams. Einfach zu dokumentieren, zu teilen und weiterzubearbeiten. Ergebnisse sind sofort digital verfügbar.

- Nachteile: Kann sich manchmal weniger dynamisch und kreativ anfühlen. Die technische Hürde kann manche Teilnehmer hemmen.

Eine gute Praxis ist oft eine Kombination: Führe den initialen Workshop analog durch, um die kreative Energie zu nutzen, und digitalisiere die Ergebnisse anschließend für die weitere Arbeit.

Wie dokumentiert man die Ergebnisse eines Value Proposition Canvas?

Die Dokumentation ist entscheidend, um die Arbeit nachhaltig zu machen. Mache nach einem analogen Workshop sofort ein hochauflösendes Foto der Wand. Noch besser ist es, die Inhalte der Haftnotizen in eine digitale Version zu übertragen.

In der digitalen Version (z.B. in einem Tool wie Miro oder in einer einfachen Tabelle) solltest du zusätzlich festhalten:

- Datum und Version: „Value Proposition Canvas v1.0 – 14.08.2025“

- Teilnehmer: Wer war am Workshop beteiligt?

- Kundensegment: Eine klare Beschreibung des analysierten Segments.

- Annahmen vs. Fakten: Markiere, welche Punkte auf echten Daten (z. B. Interviews) basieren und welche noch reine Annahmen sind.

- Priorisierung: Halte die priorisierten Jobs, Pains und Gains fest.

- Nächste Schritte: Welche Hypothese wird als Nächstes getestet? Wer ist dafür verantwortlich?

Wie oft sollte man das Value Proposition Canvas überarbeiten?

Das Value Proposition Canvas ist ein lebendiges Dokument. Du solltest es immer dann überarbeiten, wenn du neue Erkenntnisse gewinnst. Das geschieht typischerweise:

- Nach jeder Runde von Kundeninterviews oder Tests.

- Wenn sich der Markt oder der Wettbewerb signifikant verändert.

- Wenn du ein neues Kundensegment erschließen möchtest.

- In regelmäßigen Abständen (z. B. alle 3-6 Monate) als strategischer Check-in.

Ein verstaubtes Canvas, das seit einem Jahr nicht mehr angefasst wurde, hat seinen Zweck verfehlt. Es ist ein Werkzeug zum Denken, nicht ein Artefakt für die Schublade.

Validierung: Vom Raten zum Wissen

Ein ausgefülltes Canvas ist erst der Anfang. Es ist eine Sammlung deiner besten Hypothesen. Der entscheidende nächste Schritt ist die Validierung. Du musst raus aus dem Gebäude („get out of the building“, wie Steve Blank sagen würde) und deine Annahmen mit der Realität konfrontieren.

Warum und wie testet man ein Value Proposition Canvas?

Du testest dein Canvas, um das Risiko zu senken und sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Jede nicht validierte Annahme ist ein potenzieller Grund für das Scheitern deines Produkts. Ziel des Testens ist es, schrittweise Gewissheit zu erlangen und deine Annahmen durch Fakten zu ersetzen.

Der Prozess ist ein Kreislauf:

- Hypothese formulieren: Leite aus deinem Canvas eine testbare Annahme ab (z.B. „Wir glauben, dass für Freiberufler die Angst vor unbezahlten Rechnungen der größte Pain ist.“).

- Experiment entwerfen: Wähle eine Methode, um diese Hypothese zu testen (z.B. Kundeninterviews).

- Experiment durchführen: Sammle Daten.

- Lernen: Analysiere die Daten. Wurde die Hypothese bestätigt oder widerlegt?

- Anpassen: Überarbeite dein Canvas basierend auf den neuen Erkenntnissen.

Welche Methoden eignen sich zur Validierung des Canvas?

Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die sich je nach Phase und Fragestellung eignen. Beginne mit günstigen und schnellen Methoden.

- Kundeninterviews: Die wichtigste Methode am Anfang. Führe problemfokussierte Interviews, um die Jobs, Pains und Gains zu verstehen. Sprich noch nicht über deine Lösung.

- Umfragen: Gut geeignet, um qualitative Erkenntnisse aus Interviews quantitativ zu untermauern (z.B. „Wie viele Menschen haben diesen Pain wirklich?“).

- Landing Page Test: Erstelle eine einfache Webseite, die dein Wertversprechen erklärt. Miss, wie viele Besucher sich für einen Newsletter anmelden oder mehr Informationen anfordern.

- Explainer Video: Ein kurzes Video (1-2 Minuten), das deine Value Proposition visualisiert. Teste die Reaktionen und das Interesse.

- Prototypen & Mockups: Erstelle klickbare Dummys oder einfache Modelle deiner Lösung, um Feedback zu deinen Pain Relievern und Gain Creators zu erhalten.

- „Wizard of Oz“-Test: Du bietest den Service scheinbar automatisiert an, erledigst im Hintergrund aber alles manuell. So kannst du die Nachfrage testen, bevor du eine einzige Zeile Code schreibst.

Wie führt man Kundeninterviews für die Validierung durch?

Gute Interviews sind eine Kunst. Ziel ist es, den Kunden zum Erzählen zu bringen, nicht deine Idee zu verkaufen.

- Finde die richtigen Gesprächspartner: Sprich mit Menschen, die genau in dein Zielsegment passen.

- Sei ein guter Zuhörer: Dein Redeanteil sollte unter 20 % liegen. Stelle offene W-Fragen (Was, Wie, Warum, Erzähl mir von…).

- Fokus auf die Vergangenheit: Frage nach konkreten, vergangenen Situationen, nicht nach zukünftigem Verhalten. Menschen sind schlecht darin, ihre Zukunft vorherzusagen.

- Grabe nach Pains und Gains: Wenn ein Kunde ein Problem erwähnt, frage nach: „Wie hast du das gelöst? Was hast du als Nächstes probiert? Wie hat sich das angefühlt?“

- Verkaufe nichts: Widerstehe dem Drang, deine Lösung vorzustellen. Im Problem-Interview geht es nur um das Verständnis des Kundenprofils.

Um dir den Einstieg zu erleichtern, findest du hier einige beispielhafte, offene Fragen, die du als Ausgangspunkt nutzen kannst:

- „Erzählen Sie mir doch mal von dem letzten Projekt, bei dem die Abstimmung mit dem Kunden besonders schwierig war. Was ist da genau passiert?“

- „Welche Werkzeuge oder Notlösungen nutzen Sie aktuell, um den Überblick über Ihre Projekte und Kundenfeedbacks zu behalten?“

- „Wenn Sie eine magische Zauberfee hätten, die eine Sache in Ihrem Arbeitsalltag sofort verbessern könnte, was wäre das?“

- „Können Sie mich durch den Prozess führen, wie Sie aktuell eine neue Dateiversion mit einem Kunden teilen und dessen Freigabe einholen?“

Welche Rolle spielen Prototypen bei der Validierung?

Prototypen sind essenziell, um die linke Seite deines Canvas – die Wertkarte – zu testen. Nachdem du durch Interviews ein gutes Verständnis für das Kundenprofil entwickelt hast, kannst du eine erste Version deiner Lösung visualisieren.

Ein Prototyp muss nicht funktionsfähig sein. Er kann eine simple Papier-Skizze, eine Reihe von PowerPoint-Folien oder ein klickbarer Dummy (erstellt mit Tools wie Figma oder Balsamiq) sein. Zeige diesen Prototyp deinen Kunden und beobachte ihre Reaktionen. Verstehen sie, wie er ihre Pains lindert und Gains erzeugt? Wo gibt es Verwirrung? Welches Feature erzeugt die meiste Begeisterung? Dieses Feedback ist Gold wert, bevor die teure Entwicklung beginnt.

Wie iteriert man das Canvas basierend auf Kundenfeedback?

Nach jeder Runde von Tests und Interviews nimmst du dir dein Canvas vor. Gehe die Erkenntnisse durch und aktualisiere die Haftnotizen.

- Bestätigte Annahmen: Markiere sie als „validiert“ (z.B. mit einem grünen Punkt).

- Widerlegte Annahmen: Entferne sie vom Canvas oder formuliere sie um. Vielleicht hast du einen Pain angenommen, der für die Kunden gar nicht so schmerzhaft ist.

- Neue Erkenntnisse: Füge neue Jobs, Pains oder Gains hinzu, die in den Gesprächen aufgetaucht sind.

- Anpassung der Wertkarte: Basierend auf den neuen Erkenntnissen über den Kunden, musst du möglicherweise deine Pain Relievers und Gain Creators anpassen oder neu priorisieren.

Dieser iterative Prozess macht dein Canvas von einer Sammlung von Vermutungen zu einem strategischen, faktenbasierten Werkzeug.

Wann ist ein Value Proposition Canvas „fertig“?

Ein Value Proposition Canvas ist niemals wirklich „fertig“. Es ist ein lebendiges Dokument. Du hast jedoch einen wichtigen Meilenstein erreicht, wenn du den Problem-Solution Fit nachweisen kannst.

Das ist der Fall, wenn du starke Belege dafür hast, dass:

- du die wichtigsten Jobs, schmerzhaftesten Pains und sehnlichsten Gains deines Kundensegments identifiziert hast.

- deine Zielkunden positiv auf deine entworfene Wertkarte reagieren und bestätigen, dass deine Pain Relievers und Gain Creators für sie relevant sind.

Wenn du diesen Punkt erreichst, hast du eine solide Grundlage, um mit der Entwicklung eines Minimum Viable Product (MVP) zu beginnen und den Product-Market Fit anzustreben.

Häufige Fehler und wie du sie vermeidest

Das Value Proposition Canvas ist einfach zu verstehen, aber schwer zu meistern. Viele Teams tappen in dieselben Fallen. Wenn du diese typischen Fehler kennst, kannst du sie von vornherein vermeiden.

Wie vermeidet man die Vermischung verschiedener Kundensegmente?

Der Fehler: Du versuchst, die Bedürfnisse von zwei oder mehr unterschiedlichen Kundengruppen in einem einzigen Canvas abzubilden. Das Ergebnis ist ein vager und nutzloser Kompromiss.

Die Lösung: Sei gnadenlos diszipliniert. Wähle ein spezifisches Kundensegment pro Canvas. Erstelle lieber drei separate, scharfe Canvases für drei Segmente als ein unscharfes für alle. Frage dich immer: „Haben diese Menschen wirklich exakt dieselben Jobs, Pains und Gains?“ Wenn nicht, brauchen sie ein eigenes Canvas.

Wie vermeidet man „Inside-Out“-Denken (vom Produkt zum Kunden)?

Der Fehler: Du beginnst mit der linken Seite. Du listest alle Features deines tollen Produkts auf und versuchst dann, krampfhaft passende Kundenbedürfnisse zu finden. Du schaffst eine Lösung und suchst dann nach dem Problem.

Die Lösung: Halte dich strikt an die Regel: Immer mit dem Kundenprofil (rechte Seite) beginnen. Verbiete dir und deinem Team, über Produkte und Features zu sprechen, bevor ihr nicht ein tiefes Verständnis für den Kunden habt. Empathie zuerst, Lösung danach.

Welche Rolle spielen Annahmen vs. Fakten im Canvas?

Der Fehler: Du behandelst alle Haftnotizen auf deinem Canvas als gegebene Wahrheiten. Nach dem ersten Workshop klopfst du dir auf die Schulter und glaubst, die Arbeit sei getan.

Die Lösung: Mache den Status jedes Eintrags transparent. Nutze verschiedene Farben oder Markierungen, um zu kennzeichnen:

- Annahme/Hypothese: Das ist unsere Vermutung, die wir noch testen müssen.

- Beobachtung: Das haben wir bei Kunden beobachtet, ist aber noch nicht validiert.

- Fakt/Beleg: Das wurde durch mehrere Interviews oder Datenpunkte bestätigt.

Dein Ziel ist es, im Laufe der Zeit so viele Annahmen wie möglich in Fakten umzuwandeln.

Warum sollte man nicht versuchen, alle Pains und Gains gleichzeitig zu adressieren?

Der Fehler: Du erstellst eine riesige Liste von Pain Relievers und Gain Creators, die versucht, jeden noch so kleinen Pain und Gain des Kunden zu bedienen. Dein Produkt wird zu einem überladenen „Schweizer Taschenmesser“, das alles ein bisschen, aber nichts richtig gut kann.

Die Lösung: Fokus und Priorisierung. Nachdem du das Kundenprofil ausgefüllt hast, priorisiere die Jobs, Pains und Gains. Konzentriere dich dann bei deiner Wertkarte darauf, eine herausragende Lösung für die 2-3 wichtigsten Punkte auf jeder Liste zu schaffen. Es ist besser, einen extremen Pain brillant zu lösen, als zehn kleine Pains mittelmäßig zu lindern.

Wie geht man mit widersprüchlichen Kundenanforderungen um?

Der Fehler: Kunde A sagt das eine, Kunde B sagt das genaue Gegenteil. Du bist verwirrt und weißt nicht, in welche Richtung du gehen sollst.

Die Lösung: Widersprüchliches Feedback ist oft ein Zeichen dafür, dass du unbemerkt verschiedene Kundensegmente interviewst. Überprüfe, ob sich die Kunden mit widersprüchlichen Meinungen in wesentlichen Merkmalen (z.B. Unternehmensgröße, Rolle, Erfahrung) unterscheiden. Wenn ja, musst du sie eventuell trennen. Wenn die Widersprüche innerhalb eines Segments auftreten, musst du tiefer graben („Warum ist das für Sie so wichtig?“) und nach Mustern suchen. Entscheide dich dann für die Richtung, die für die Mehrheit deines Kernsegments den größten Wert stiftet.

Ressourcen: Vorlagen und Werkzeuge

Du musst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt hervorragende Ressourcen, die dir den Einstieg erleichtern.

Wo findet man eine gute, kostenlose Value Proposition Canvas Vorlage (Template)?

Die beste und originale Quelle ist die Website von Strategyzer, den Erfindern des Canvas. Dort kannst du die offizielle Vorlage als PDF in hoher Qualität herunterladen. Suche einfach nach „Strategyzer Value Proposition Canvas PDF“. Viele weitere Anbieter von Business-Templates bieten ebenfalls kostenlose Versionen an, die oft nur geringfügig vom Original abweichen.

Gibt es auch deutsche Vorlagen?

Ja, zahlreiche deutsche Unternehmensberatungen, Gründerplattformen und Blogs bieten das Value Proposition Canvas als Vorlage auf Deutsch an. Die Begriffe sind dann meist „Kundenprofil“ (mit Jobs, Schmerzen/Probleme, Gewinne/Nutzen) und „Wertangebot“ (mit Produkte & Services, Schmerzlinderer, Nutzenstifter). Eine schnelle Suche nach „Value Proposition Canvas Vorlage Deutsch“ liefert dir zahlreiche Optionen.

Welche digitalen Tools gibt es für die Erstellung des Value Proposition Canvas?

Für die digitale und kollaborative Arbeit am Canvas, insbesondere in Remote-Teams, eignen sich Online-Whiteboard-Tools hervorragend. Die beliebtesten sind:

- Miro: Bietet eine fertige Vorlage für das VPC und unendlichen Platz für Brainstorming und Notizen. Sehr flexibel und intuitiv.

- Mural: Ähnlich wie Miro, ebenfalls mit starken Vorlagen und Funktionen für die kollaborative Workshop-Gestaltung.

- Strategyzer: Das offizielle Tool der Erfinder. Es ist speziell für das Business Model und Value Proposition Canvas entwickelt und bietet zusätzliche Funktionen zur Hypothesenverwaltung und zum Test-Tracking.

- Lucidspark / FigJam: Weitere gute Whiteboard-Alternativen, die oft in bestehende Design- und Produktivitäts-Suiten integriert sind.

Fortgeschrittene Anwendungen: Über den Tellerrand hinaus

Das Value Proposition Canvas ist nicht nur für Startups mit einer neuen App-Idee nützlich. Seine Prinzipien lassen sich auf viele weitere Kontexte anwenden.

Wie wendet man das Value Proposition Canvas bei B2B-Unternehmen an?

Im B2B-Kontext wird das Canvas noch mächtiger, aber auch komplexer. Der „Kunde“ ist hier selten eine einzelne Person, sondern eine Organisation mit verschiedenen Stakeholdern. Du musst möglicherweise mehrere Kundenprofile für eine einzige Geschäftsentscheidung erstellen.

Stell dir vor, du verkaufst eine neue CRM-Software an ein mittelständisches Unternehmen. Dein Wertversprechen muss verschiedene Perspektiven bedienen:

- Der Nutzer (Vertriebsmitarbeiter):

- Pain: „Die aktuelle Dateneingabe ist umständlich und kostet mich wertvolle Verkaufszeit.“

- Gain: „Ich will eine simple mobile Ansicht, um Kundendaten direkt nach einem Meeting in 60 Sekunden einzutragen.“

- Der Entscheider (Vertriebsleiter):

- Pain: „Ich habe keinen verlässlichen Überblick über die Sales-Pipeline meines Teams und unser Forecasting ist reine Raterei.“

- Gain: „Ich brauche ein klares Dashboard mit Echtzeit-Reports, um unsere Vertriebsziele präzise steuern zu können.“

- Der Beeinflusser (IT-Leiter):

- Pain: „Ich fürchte eine weitere, schlecht dokumentierte Software-Insel, die ich mit unseren bestehenden Systemen integrieren und warten muss.“

- Gain: „Eine sichere Lösung mit einer sauberen API, die sich nahtlos in unsere Systemlandschaft einfügt und wenig Wartungsaufwand verursacht.“

Dein Wertversprechen ist nur dann stark, wenn es für alle diese relevanten Akteure eine überzeugende Antwort liefert.

Wie hilft das Canvas bei einer Pivot-Entscheidung (Neuausrichtung des Geschäftsmodells)?

Ein Pivot ist eine grundlegende Änderung der Geschäftsstrategie. Das Value Proposition Canvas ist das perfekte Werkzeug, um einen Pivot systematisch zu planen und zu bewerten.

Wenn du merkst, dass dein aktuelles Canvas keinen starken Fit erzeugt, kannst du verschiedene Pivot-Optionen durchspielen:

- Segment-Pivot: Du behältst deine Wertkarte bei, wendest sie aber auf ein völlig neues Kundensegment an.

- Problem-Pivot: Du bleibst bei deinem Kundensegment, erkennst aber, dass du mit deiner Wertkarte ein viel wichtigeres Problem (Job, Pain) lösen könntest als das bisher anvisierte.

Indem du für jede Pivot-Möglichkeit ein neues Canvas erstellst, kannst du die potenziellen Erfolgschancen rational bewerten, bevor du die gesamte Organisation neu ausrichtest.

Wie kombiniert man das Value Proposition Canvas mit anderen Business-Methoden?

Das VPC entfaltet seine volle Kraft im Zusammenspiel mit anderen bewährten Methoden:

- Business Model Canvas (BMC): Wie bereits erwähnt, ist das VPC ein Zoom-in auf das BMC. Ein validiertes VPC ist die Voraussetzung für ein starkes BMC.

- SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken): Deine Stärken sollten sich in deinen Gain Creators und Pain Relievers widerspiegeln. Chancen und Risiken aus dem Markt können wichtige Impulse für die Analyse von Jobs, Pains und Gains geben.

- Lean Canvas: Eine alternative, schlankere Version des BMC, die sich stärker auf das Problem, die Lösung und Metriken konzentriert. Das VPC kann auch hier als detaillierte Ausarbeitung des Problem/Lösungs-Blocks dienen.

- Personas: Eine fiktive, aber datenbasierte Beschreibung deines idealen Kunden. Eine gut ausgearbeitete Persona ist der perfekte Input, um das Kundenprofil des VPC auszufüllen.

Indem du diese Werkzeuge kombinierst, schaffst du ein robustes, mehrdimensionales Verständnis deines Geschäfts und deines Marktes. Das Value Proposition Canvas ist dabei dein zentrales Instrument, um sicherzustellen, dass das Wichtigste immer im Mittelpunkt steht: der Wert, den du für deine Kunden schaffst.